Finanzielle Belastung von Pflegeheimbewohnern in Sachsen-Anhalt Juli 2025

30 Jahre nach der Einführung der Sozialen Pflegeversicherung in Deutschland steht das System vor großen Herausforderungen. Trotz der ursprünglichen Ziele, Pflegebedürftige finanziell abzusichern und Kommunen zu entlasten, sind die Kosten deutlich gestiegen.

Seit der Etablierung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 sind die Regelungen zur Bestimmung der Pflegesätze für Einrichtungen im Wesentlichen gleichgeblieben. Die Grundlage für die Kostenermittlung der einzelnen Pflegeeinrichtungen bilden vor allem die Löhne der Pflegekräfte, die in den 1990er Jahren in den neuen Bundesländern noch erheblich unter dem Niveau der alten Bundesländer lagen. Seitdem haben sich Preise und Kosten weitgehend im Gleichschritt mit der Einnahmenentwicklung der Pflegeversicherung bewegt.

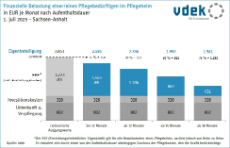

Die sogenannten einrichtungseinheitlichen Eigenanteile (EEE) in stationären Pflegeeinrichtungen sind auch in Sachsen-Anhalt zu einer erheblichen finanziellen Belastung für die Betroffenen geworden: Im Durchschnitt liegt die Eigenbeteiligung dort mittlerweile bei 2.853 Euro im Monat. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen an den pflegebedingten Aufwendungen verringert sich nach § 43c Sozialgesetzbuch XI in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer in der stationären Einrichtung. Der Leistungszuschlag beträgt

Der EEE für Heimbewohner ergibt sich, indem von den monatlichen pflegebedingten Aufwendungen die Pflegesachleistungen gemäß § 43 SGB XI abgezogen und anschließend um die Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie die Investitionskosten ergänzt werden. Die Pflegesachleistungen nach § 43 und § 43c SGB XI werden von den Pflegekassen für die Pflegegrade 2 bis 5 übernommen.

Zum 1. Januar 2025 wurden die Pflegesachleistungen für die stationäre Pflege gemäß § 43 SGB XI um 4,5 Prozent erhöht. Dadurch erhalten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 höhere Zuschüsse von den Pflegekassen zu ihren pflegebedingten Aufwendungen:

Das PUEG brachte auch für die ambulante Pflege bedeutende Änderungen mit sich. Eine wesentliche Neuerung ist die Erhöhung der finanziellen Unterstützung für Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5. Konkret wurden sowohl das Pflegegeld nach § 37 SGB XI als auch die ambulanten Pflegesachleistungen gemäß § 36 SGB XI um 4,5 Prozent angehoben.

Darüber hinaus profitieren alle Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege, einschließlich jener mit Pflegegrad 1, von einer Erhöhung des Entlastungsbetrags. Dieser in § 45b SGB XI verankerte Betrag wurde von 125 Euro auf 131 Euro pro Monat angehoben. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die häusliche Pflege zu unterstützen und pflegende Angehörige zu entlasten.

| Pflegegrad |

Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI) |

Pflegegeld (§ 37 SGB XI) |

|---|---|---|

| 1 | 131 Euro (Entlastungsbetrag § 45b SGB XI) |

131 Euro (Entlastungsbetrag § 45b SGB XI) |

| 2 | 761 Euro | 347 Euro |

| 3 | 1.432 Euro | 599 Euro |

| 4 | 1.778 Euro | 800 Euro |

| 5 | 2.200 Euro | 990 Euro |

Reichen die Leistungen der Pflegeversicherung und das eigene Einkommen nicht aus, kann „Hilfe zur Pflege“ beim Sozialamt beantragt werden. Voraussetzung ist der Nachweis finanzieller Bedürftigkeit. Das Sozialamt prüft Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Person sowie des Ehe- oder Lebenspartners.

Sind die Ersparnisse bis auf das Schonvermögen von 10.000 Euro (Einzelpersonen) bzw. 20.000 Euro (Ehepaare) aufgebraucht, übernimmt das Sozialamt oder der überörtliche Sozialhilfeträger weitere Pflegekosten. Zuvor wird geprüft, ob unterhaltspflichtige Kinder vorhanden sind.

Kinder mit einem Bruttojahreseinkommen über 100.000 Euro sind grundsätzlich zum Elternunterhalt verpflichtet – auch ohne Kontakt zu den Eltern. Das Sozialamt darf dies überprüfen. Nach Abzug von Steuern, Sozialabgaben, Krediten und Lebenshaltungskosten (mindestens 2.000 Euro Selbstbehalt) ist die Hälfte des verbleibenden Einkommens für die Pflegekosten aufzubringen.

Die Leistungserhöhungen steigern die Ausgaben der Sozialen Pflegeversicherung zusätzlich. Neben höheren Leistungen belasten auch der demografische Wandel und steigende Personalkosten das System. Daher wurde der Beitragssatz zum 1. Januar 2025 um 0,2 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent erhöht.

Der vdek fordert daher im Positionspapier „Gute Pflege – stabile Finanzen: Pflegeversicherung zukunftsfest ausgestalten“ ein tragfähiges Finanzierungskonzept, das eine Dynamisierung des Bundeszuschusses sowie die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen durch Steuermittel umfasst. Nur eine nachhaltige Finanzierungsstrategie kann die langfristige Stabilität der Pflegeversicherung sichern.