Entscheidend für die Sicherstellung einer guten Pflege in Pflegeeinrichtungen ist eine hinreichend gute Personalausstattung. Wie viele Pflegekräfte werden benötigt, um gute Pflege zu ermöglichen? Damit befasst sich ein Forschungsprojekt der Universität Bremen in gesetzlichem Auftrag.

Auf die Frage nach der optimalen Personalausstattung in Pflegeeinrichtungen gibt es derzeit keine wissenschaftlich begründete und gesellschaftlich konsentierte Antwort. Zwar wurde schon bei Einführung der Pflegeversicherung 1994 die Forderung nach einem bundesweiten Personalbemessungsverfahren erhoben. Mit der Erprobung des in Kanada entwickelten „PLAISIR“-Verfahrens gab es jedoch zu Beginn dieses Jahrhunderts den bislang letzten ernsthaften Versuch zur Implementierung eines Personalbemessungsverfahrens, der letztlich an Lizenzschwierigkeiten und daran, dass PLAISIR für die Nutzer eine „blackbox“ blieb, gescheitert ist.

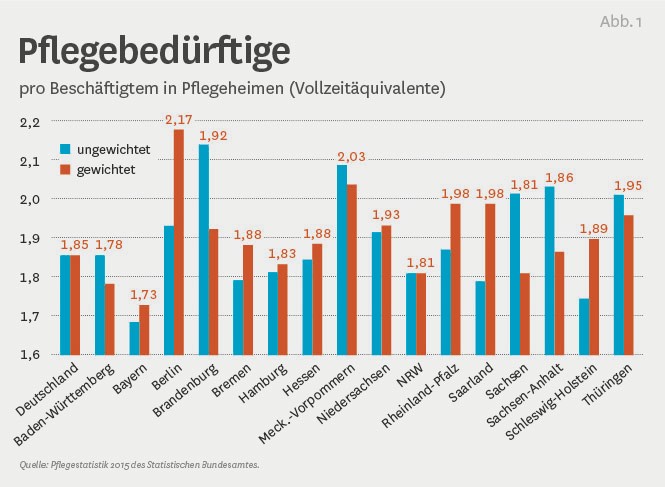

Anstelle eines bundesweiten Verfahrens haben wir in der stationären Altenpflege unterschiedliche Regeln in 16 Bundesländern, die Personalschlüssel als Korridore oder als Punktwerte festlegen. Abb. 1 zeigt basierend auf den Daten der Pflegestatistik 2015, wie viele Pflegebedürftige rechnerisch in den Bundesländern auf einen in Vollzeit in der Pflegeeinrichtung Beschäftigten entfallen. Allerdings unterscheidet sich der Versorgungsaufwand je nach Pflegestufe (inzwischen: Pflegegrad) der Pflegebedürftigen. Um dem Rechnung zu tragen, wurden die Pflegestufenstrukturen in den Ländern auf Basis der im Rahmen der EVIS-Studie 2015 erhobenen Aufwände berücksichtigt. Wie die Abbildung zeigt, unterscheiden sich die gewichteten Werte aber nicht wesentlich von den ungewichteten. Gut erkennbar ist dagegen, dass etwa in Brandenburg pro Beschäftigtem 27 (ungewichtet) bzw. 29 Prozent ( gewichtet) mehr Pflegebedürftige versorgt werden müssen als in Bayern.

Analoge Unterschiede zeigen sich, wenn die Pflegeschlüssel nur für die Pflegekräfte miteinander verglichen werden (Abb. 2). Es gibt jedoch keinen nachvollziehbaren Grund, dass vor dem Hintergrund des bundeseinheitlichen Leistungssystems „Pflegeversicherung“ die erforderlichen Personalmengen zur Gewährleistung einer guten Pflege in Bayern deutlich anders sein sollten als etwa in Brandenburg. Diese nicht begründbaren regionalen Unterschiede sind der eine Grund für die Forderung nach einem bundeseinheitlichen Personalbemessungsverfahren. Ein anderer Grund kann darin gesehen werden, dass die derzeitige Personalausstattung vielfach als zu gering eingestuft wird. Dies hat den Gesetzgeber dazu bewogen, im Zweiten Pflegestärkungsgesetz den neu geschaffenen § 113c in das Elfte Buch Sozialgesetzbuch aufzunehmen. Dort heißt es: „Die Vertragsparteien nach § 113 stellen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Entwicklung und Erprobung eines wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur einheitlichen Bemessung des Personalbedarfs in Pflegeeinrichtungen nach qualitativen und quantitativen Maßstäben sicher. Die Entwicklung und Erprobung ist bis zum 30. Juni 2020 abzuschließen“ (§ 113c Abs. 1 Satz 1 und 2 SGB XI). Die Einführung eines derartigen Verfahrens ist in dieser Norm allerdings nicht geregelt. Umgekehrt ist aber davon auszugehen, dass bei einem Scheitern dieses Versuchs mit der Einführung eines bundesweiten Personalbemessungsverfahrens auf lange Zeit nicht mehr zu rechnen ist.

Als Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung hat die Universität Bremen den Auftrag erhalten, „ein strukturiertes, empirisch abgesichertes und valides Verfahren für die Personalbemessung in Pflegeeinrichtungen auf der Basis des durchschnittlichen Versorgungsaufwands für direkte und indirekte pflegerische Maßnahmen sowie für Hilfen bei der Haushaltsführung unter Berücksichtigung der fachlichen Ziele und Konzeption des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs zu erstellen“ (§ 113c Abs. 1 Satz 3 SGB XI). Ein Personalbemessungsverfahren birgt Chancen und Risiken. Die offensichtlichen Chancen liegen im Abbau der fachlich nicht erklärbaren regionalen Unterschiede und der Sicherstellung einer ausreichenden Mindestpersonalausstattung. Dass damit auch Risiken verbunden sind, zeigen beispielsweise die Erfahrungen aus dem Krankenhausbereich der 1970er und 1980er Jahre. Die strikte Orientierung an den Personalanhaltszahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus dem Jahre 1969 – lediglich angepasst in Bezug auf tarifliche Arbeitszeitverkürzungen – führte über zwei Jahrzehnte zu einer Verkrustung der Strukturen und verhinderte Innovationen. In diesem Sinne kann ein zu enges Korsett an Personalvorgaben Weiterentwicklungen hemmen – gerade vor dem Hintergrund der Debatte um Veränderungen des Professionenmixes. Der Übergangsprozess von den derzeitigen Personalschlüsseln auf ein neues Verfahren kann zudem für Einrichtungen bestandsgefährdend sein. Notwendig ist daher zum einen, dass ein weicher Übergang ermöglicht wird – wie wir es aus der Konvergenzphase bei Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG) kennen. Zum anderen sollte ein Personalbemessungsverfahren eher Korridore als Punktwerte vorgeben und die Möglichkeiten zur Personalsubstitution beinhalten, damit nicht neue Versorgungskonzepte durch zu strikte Vorgaben abgewürgt werden.

Personalbemessungsverfahren können einen empirischen Ausgangspunkt nehmen und fragen, wie viel Personal derzeit im Durchschnitt in welchen Konstellationen eingesetzt wird. Die empirische Methode erlaubt es, regionale Unterschiede als Abweichungen von Durchschnitten zu interpretieren, sie sagt aber noch nichts über die Angemessenheit der Durchschnitte aus. Dieser Frage kann nachgegangen werden, wenn eine analytische Perspektive eingenommen wird. Rein analytische Vorgehensweisen sind eher für ganz präzise beschriebene Einzelfälle sinnvoll, erlauben dann aber keine Verallgemeinerbarkeit. Unser Ansatz nutzt daher beide Ansätze und bezieht sie aufeinander. Wir erheben auf einer breiten empirischen Grundlage, also durch Beobachtungen in einer größeren Zahl von Pflegeeinrichtungen, die durchschnittliche Ist-Situation und bewerten diese zugleich pflegefachlich, um so zu einer Soll-Personalausstattung zu gelangen. Dabei wird die jeweilige Struktur der Bewohnerschaft in der Einrichtung ebenso berücksichtigt wie deren Konzeption. Unser Ziel ist es letztlich, einen Algorithmus zu entwickeln, der es ermöglicht, aus der Zahl der Heimbewohner und deren individuellen Kompetenzen und personalen Unterstützungsbedarfen, wie sie sich aus dem seit 2017 gültigen Begutachtungsinstrument ergeben, eine Personalausstattung zu ermitteln, die eine fachgerechte Pflege ermöglicht. Dafür sind umfangreiche theoretische Vorarbeiten erforderlich, die inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Die Erhebungsinstrumente wurden mit einem pflegewissenschaftlichen Expertengremium und dem Auftraggeber konsentiert und einem Pretest unterzogen. In Kürze beginnt die Feldphase, deren Ergebnisse im Spätherbst vorliegen und dann ausgewertet werden können. Die Projektergebnisse sollten im Herbst 2019 vorliegen, sodass der Gesetzesauftrag des PSG II erfüllt werden kann, ein Verfahren bis zum 30. Juni 2020 zu entwickeln und zu erproben.

Was kann ein solcher Algorithmus leisten, was kann er nicht leisten, und wozu sollte er (nicht) genutzt werden? Der auf der Bewohnerstruktur der Einrichtungen beruhende Algorithmus ergibt heimindividuelle Werte, die – etwa in Bezug auf das Verhältnis zu Fachkräften und anderen Beschäftigten – starre Quoten ablösen können. Die derzeitige Fachkräftequote ist nicht nur ohne wissenschaftliche Grundlage festgelegt worden. Bei strikter Anwendung kommt es schnell zu Belegungsstopps, wenn die Quote unterschritten wird, während gleichzeitig eine Überschreitung als unwirtschaftlich gelten kann mit entsprechenden Konsequenzen für die Refinanzierung. Ziel unseres Ansatzes sind individuelle Quoten für jede Einrichtung, die sich als Relation aus den notwendigen Personalmengen der verschiedenen Personalkategorien ergeben. Sie können sich daher sehr wohl zwischen den Einrichtungen unterscheiden. Zudem sollten entsprechende Quoten, ebenso wie die Personalmengen, eher als Korridor, denn als Punktwerte angegeben sein. Die Ergebnisse des Personalbemessungsverfahrens dürfen nicht als abschließende Setzungen verstanden werden. Sie sollen vielmehr die Grundlage für Festlegungen in Landesrahmenverträgen bieten, in denen geregelt werden kann, wie besondere Einrichtungskonzepte berücksichtigt werden. Auf dieser Grundlage können Pflegesatzverhandlungen geführt werden, die ebenfalls zu heimindividuellen Anpassungen führen können, sodass sich insgesamt ein „atmendes System“ anstelle von starren Quoten ergibt. Schließlich darf nicht vergessen werden: Auch ein perfektes Personalbemessungsverfahren führt noch nicht zu einer befriedigenden Personalausstattung, wenn es nicht gelingt, genügend Pflegekräfte zu gewinnen. Eine angemessene Personalausstattung, die fachgerechtes Arbeiten ermöglicht, kann dazu einen Beitrag leisten. Daneben sind aber andere Maßnahmen notwendig – im Bereich der Aus- und Weiterbildung ebenso wie bezüglich der Bezahlung –, damit tatsächlich langfristig in Pflegeheimen mit einer angemessenen Personalausstattung gearbeitet werden kann.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 3./4.2018

-

Interview mit Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerates

Interview mit Franz Wagner, Präsident des Deutschen Pflegerates"Wir brauchen ein Signal der Hoffnung"

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2024

Landesbasisfallwerte 2024 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024

Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen