Das Europaparlament geht in die achte Legislaturperiode. Doch wie funktioniert der Politikbetrieb der Europäischen Union (EU) eigentlich? Entscheidungen sind oft langwierig und für Bürger nicht transparent. Um Europa demokratischer und sozialer zu machen, gibt es alle Hände voll zu tun.

Die gute Nachricht kam pünktlich zur Europawahl. Kurz bevor sie in den Wahlkampf zogen, verabschiedeten die 766 Abgeordneten des Europaparlaments noch schnell ein besonders bürgerfreundliches EU-Gesetz: die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Spätestens bis Weihnachten 2015 sollen die ungeliebten Aufschläge für die Handy- und Internetnutzung innerhalb der Europäischen Union (EU) komplett wegfallen. „Mit dieser Abstimmung bewirkt die EU etwas für die Bürger“, freute sich die für Telekommunikation zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes. „Darum geht es schließlich bei der EU – Schranken abbauen und das Leben einfacher und preiswerter machen“, fügte sie werbend hinzu. Genau wie das Europaparlament war auch die Kommission vor der Europawahl bemüht, gute Laune zu verbreiten.

Das war auch dringend nötig. Denn nach fünf Jahren Dauerkrise – vom Zusammenbruch der Lehman Brothers bis zum Schuldendebakel in der Eurozone – ist das Vertrauen der Bürger in die EU erschüttert. Fast zwei Drittel der Europäer sind nach einer Mitte Mai veröffentlichten Umfrage des US-Meinungsforschungsinstituts Pew der Meinung, dass Brüssel ihre Bedürfnisse nicht versteht. Zwar zeigt der Trend wieder nach oben. Doch die nächste EU-Kommission, die im Herbst ihre Arbeit aufnimmt, wird alles daran setzen müssen, auch die wachsende Zahl der Kritiker und Gegner zu überzeugen.

Das wird nicht leicht. Denn Erfolge wie die Abschaffung der Roaming-Gebühren verpuffen im Nu; man gewöhnt sich schnell an grenzen- und kostenloses Surfen und Simsen. Strukturprobleme wie schwaches Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit hingegen verschwinden nicht über Nacht. Die Schuld daran wird gern auf „Brüssel“ geschoben – und zwar nicht nur von den Bürgern, sondern auch von den Regierungen der 28 EU-Staaten.

Nationale Politiker geben den Ton an

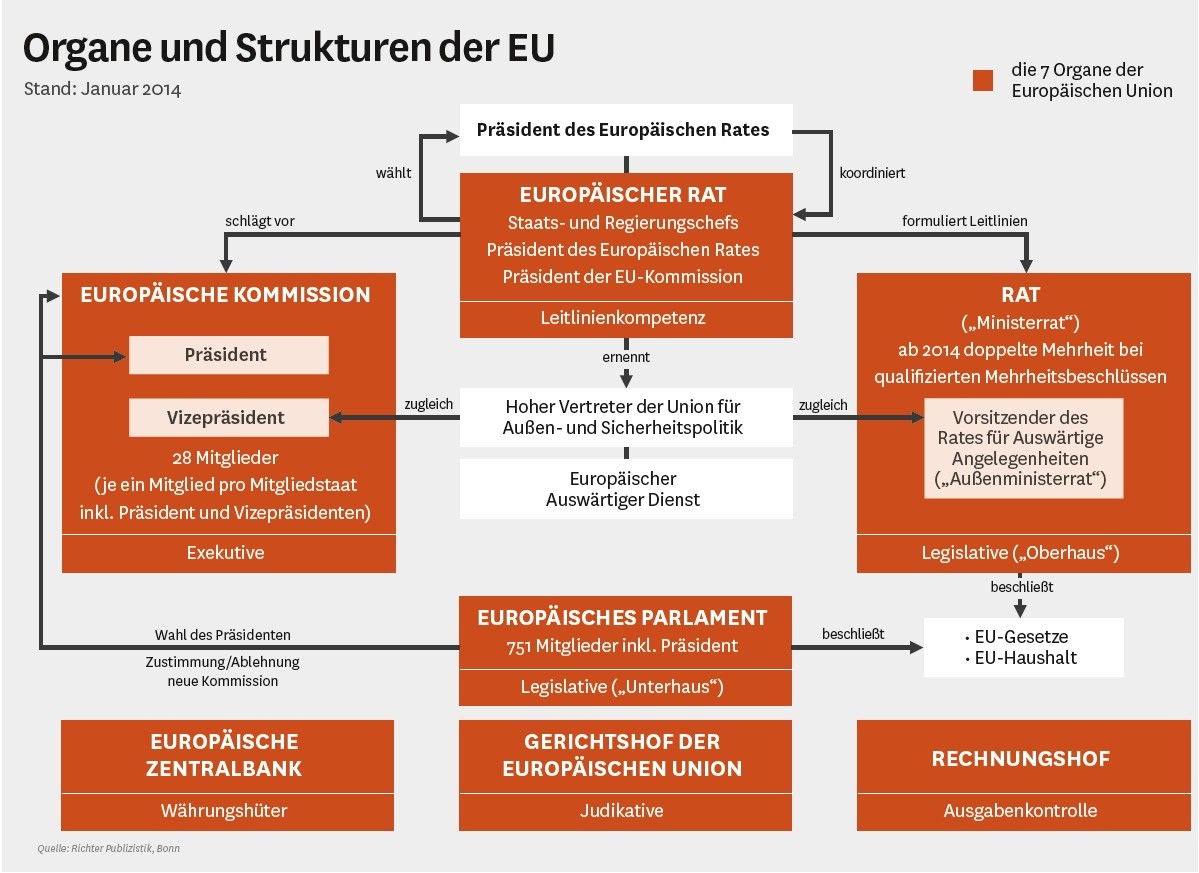

Dabei sitzen sie mit im Boot, neuerdings sogar auf der Kommandobrücke, die nationalen EU-Politiker. Spätestens seit dem Beginn der Eurokrise 2009 gibt die für sie zuständige EU-Institution, der Europäische Rat – die Gipfelrunde der Staats- und Regierungschefs –, in Brüssel den Ton an. Die EU-Kommission hingegen, die einmal als Avantgarde für Europa gedacht war, hat an Macht verloren. Daran ist sie nach Meinung vieler EU-Politiker selbst schuld. Der scheidende Kommissionschef José Manuel Barroso habe allzu oft bei Kanzlerin Angela Merkel um Erlaubnis gefragt, bevor er tätig wurde, klagt der Spitzenkandidat der europäischen Liberalen, Guy Verhofstadt.

Auch jetzt, zwischen der Europawahl und dem Start der neuen EU-Kommission im Herbst, dürfte der Rat wieder die Regie übernehmen. Hinter verschlossenen Türen wollen Merkel und ihre Kollegen nicht nur den nächsten Kommissionschef, sondern auch einen neuen Ratspräsidenten und einen neuen Außenvertreter bestimmen. Proporzdenken wird dabei wichtiger sein als der Wählerwille. Doch nicht nur dies dürfte viele Bürger irritieren. Auch die „normalen“ Entscheidungsprozesse der EU sorgen für Verwirrung. Dabei ist auf dem Papier alles ganz einfach: Die EU-Kommission macht einen Vorschlag, der dann vom Rat (als Ländervertretung) und vom Parlament (als Vertretung der Bürger) diskutiert, verbessert und am Ende abgesegnet wird. Doch in der Praxis ist dies ganz schön kompliziert, wie das Beispiel Medizintests zeigt.

Langwierige Gesetzgebungsverfahren

Fast zwei Jahre vergingen zwischen dem Vorschlag der Kommission und der endgültigen Verabschiedung im Parlament. Weitere zwei Jahre werden verstreichen, bis das neue EU-Gesetz zu Arzneimitteltests am Menschen in Kraft tritt. Denn die EU-Staaten müssen es noch in nationales Recht umsetzen. Ob die neue Verordnung wie erhofft weniger Bürokratie und mehr Transparenz bringt, muss sich noch zeigen. Vor allem in Deutschland gab es Bedenken.

Kritik war vor allem daran laut geworden, dass die Kommission in ihrem ursprünglichen Vorschlag nicht ausdrücklich eine Ethik-Kommission vorgesehen hatte. Damit würden wichtige Regeln zum Schutz der Patienten aufgeweicht, warnte Otmar Kloiber, Generalsekretär des Weltärztebundes. Kritiker warfen der Brüsseler Behörde zudem vor, Patienten zum Verfügungsobjekt medizinischer Forschung machen zu wollen. Die Kommission sei vor der mächtigen Pharma-Lobby eingeknickt, hieß es.

Erst nach langen Verhandlungen wurde der Streit gelöst. „Ohne ein zustimmendes Votum einer Ethik-Kommission kann auch zukünftig eine klinische Prüfung nicht durchgeführt werden. Europäisches Parlament und Bundesregierung konnten sich in diesem Punkt zum Schutz der Patienten durchsetzen“, so der Europaabgeordnete Peter Liese. Der CDU-Gesundheitsexperte freut sich auch über ein Mehr an Transparenz. „Die Ergebnisse der klinischen Prüfung müssen zukünftig auf jeden Fall veröffentlicht werden, auch wenn sie negativ sind“, betont Liese.

Doch in der Zwischenzeit wurde viel Porzellan zerschlagen. Erst in einem sogenannten Trilog – also in Verhandlungen zwischen Parlament, Kommission und Rat – wurde der nun beschlossene Kompromiss gefunden. Auf dem normalen parlamentarischen Weg hatte man in der Kürze der Zeit keine Einigung gefunden. Und das ist längst keine Ausnahme. Immer öfter wird das reguläre Gesetzgebungsverfahren mit erster und zweiter Lesung im Europaparlament durch Triloge im Hinterzimmer abgelöst.

Kritik an Hinterzimmer-Entscheidungen

Demokratie und Transparenz bleiben dabei auf der Strecke. Denn die endgültige Entscheidung ist nicht mehr klar zurechenbar. Im Trilog sitzen sich die halbjährlich rotierende EU-Ratspräsidentschaft, Experten der EU-Kommission und Verhandlungsführer des Parlaments gegenüber. Die meisten Entscheidungen fallen unter Zeitdruck, oft in Nachtsitzungen. Die öffentliche Aussprache danach verkommt zur Pflichtübung.

Noch problematischer ist das sogenannte Komitologie-Verfahren. Hier entscheiden Experten-Komitees unter Ausschluss der Öffentlichkeit über technische Normen und bürokratische Durchführungsbestimmungen. Das klingt harmlos, birgt jedoch erheblichen Sprengstoff. Denn auch das umstrittene Glühbirnen-Verbot wurde im Komitologie-Verfahren beschlossen. Auf den Weg brachte es ausgerechnet der frühere Umweltminister Sigmar Gabriel, unter deutschem EU-Vorsitz im Jahr 2007.

Heute will man in Berlin davon nichts mehr wissen. Im Bundestagswahlkampf schimpfte sogar Gabriels SPD-Genosse Peer Steinbrück über den vermeintlichen Beweis für die Brüsseler „Regelungswut“. Auch dies ist ein typischer Mechanismus in der Europäischen Union: Populäre Entscheidungen heften sich die Politiker in Berlin, Paris oder London gern an die eigene Brust. Unpopuläre hingegen werden systematisch auf die EU geschoben, in das angeblich völlig abgehobene „Raumschiff Brüssel“.

Dabei sind es gerade die nationalen Regierungen, die EU-Vorhaben oft bis zur Unkenntlichkeit verwässern und verstümmeln – und somit unverständlich und unbeliebt machen. Oft handeln sie dabei im Namen der Industrie – so wie Kanzlerin Merkel, die im Sommer 2013 die neuen Grenzwerte für CO2-Emissionen bei Neuwagen aufweichte. Obwohl das fertige EU-Gesetz alle Instanzen durchlaufen hatte, schnürte Merkel das Paket auf Wunsch von Daimler und BMW noch einmal auf – und setzte sich durch.

Auch die von vielen Bürgern heftig angefeindeten Entscheidungen zur Eurokrise gingen von den nationalen Regierungen aus. Sowohl die milliardenschweren Hilfskredite als auch die damit verbundenen Auflagen der internationalen Troika wurden von den Gläubigerländern, allen voran Deutschland, gesteuert. Die EU-Kommission war meist nur ausführendes Organ, das Europaparlament hatte gar nichts zu melden.

Auch der Europäische Gerichts-hof (EuGH), das oberste EU-Gericht, spielte nur eine Nebenrolle. Während sich das Bundesverfassungsgericht mehrmals mit der Eurokrise befasste und damit sogar die Finanzmärkte in Wallung brachte, hatte der EuGH wenig mit der Krise zu tun. Und vor der Europawahl waren es ebenfalls die Richter in Karlsruhe und nicht ihre Kollegen in Luxemburg, die mit der Abschaffung der Drei-Prozent-Klausel für Furore sorgten.

Kritiker wie der Soziologe Ulrich Beck sprechen deshalb von einem „deutschen Europa“, in dem Bundesregierung, Bundestag und Bundesverfassungsgericht den Ton angeben. In Brüssel hört man dies gar nicht gern. Schließlich werden nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich, Italien und last but not least auch Griechenland und Portugal gebraucht, um Europa wieder auf Vordermann zu bringen.

Sobald die neue EU-Kommission besetzt ist, geht es los. Die Agenda ist schon jetzt übervoll. Die Eurozone soll mit weiteren Reformen winterfest gemacht werden, um künftige Krisen besser zu überstehen. Die umstrittenen Verhandlungen mit den USA über ein Freihandelsabkommen gehen in die entscheidende Phase. Zudem steht die Frage an, ob die EU wieder Vertragsänderungen braucht, um die Lehren aus den Schocks der letzten Jahre zu ziehen. Europa soll demokratischer und sozialer werden – damit sich die Bürger wieder mit Brüssel versöhnen.

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen