Bei der Landtagswahl in Niedersachsen im Januar ist Schwarz-Gelb von SPD und Grünen abgewählt worden. Dieser Regierungswechsel im Land wirkt sich auf die Bundespolitik aus. So hat sich im Bundesrat die Mehrheit zugunsten der Oppositionsparteien verschoben. Was bedeutet dieser neue Einfluss für die bundesweite Gesundheitspolitik, auch mit Blick auf aktuelle Gesetzesvorhaben?

Die Reaktion des Gesundheitsministers war ein Appell. Er rate allen dazu, bis zum Herbst 2013 ihre Gesetzesarbeit zu machen und „nicht jetzt schon in den Wahlkampfmodus zu verfallen“, sagte Daniel Bahr nach dem rot-grünen Triumph bei der Niedersachsen- Wahl. Ein wenig klang das wie das Pfeifen im Walde. Denn die SPD hat längst damit gedroht, den FDP-Politiker in der Restzeit bis zur Bundestagswahl als „lame duck“ vorzuführen – und seine verbliebenen Vorhaben mithilfe der neuen Ländermehrheit im Bundesrat zu stoppen. Man werde Bahr nun „endgültig als Ankündigungsminister und Maulhelden enttarnen“, kündigte etwa Vize-Fraktionsvorsitzende Elke Ferner an.

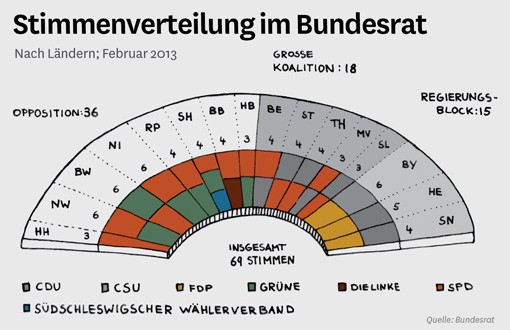

Die Möglichkeiten wären da. Zwar hat das rot-grüne Lager mit dem halben Dutzend niedersächsischer Stimmen in der Länderkammer noch immer keine eigene Mehrheit. Doch mit Brandenburg, wo die Linkspartei mitregieren darf, würde es reichen. Wenn Matthias Platzecks Juniorpartner mitzieht, kommt die Opposition im Bundesrat auf 36 Stimmen. Das ist eine mehr als nötig, um auch nicht zustimmungspflichtige Gesetzentwürfe von Schwarz-Gelb in den Vermittlungsausschuss zu befördern – und so zumindest für diese Legislatur zu vereiteln.

Bundesrat soll keine Ideologiekammer werden

Ob es wirklich dazu kommt, ist eine andere Frage. Dass Brandenburgs Linke im Bundesrat nun bedingungslos denen hilft, die sie im Bund wie Aussätzige behandeln, ist unwahrscheinlich. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat außerdem versprochen, die neue Mehrheit „verantwortungsbewusst“ und den Bundesrat nicht als „Ideologiekammer“ zu nutzen. Sollten die Sozialdemokraten dennoch den Versuch unternehmen, könnte ihnen das beim anstehenden Urnengang womöglich mehr schaden als nutzen.

Doch was ist Ideologie, und was gerechtfertigte Blockade ? Beim Krebsfrüherkennungsgesetz, das der Bundestag Ende Januar auf den Weg gebracht hat, wolle er „die Länder sehen, die dagegen stimmen“, sagt Bahr. Mehr Vorsorge und der lang geforderte Ausbau flächendeckender Krebsregister – im Kampf gegen die zweithäufigste Todesursache wird sich keiner als Verhinderer präsentieren wollen. Das Lob für den Gesetzentwurf war ja auch parteiübergreifend.

Beim Präventionsgesetz sieht es anders aus. Zwar hat der Minister eine Flasche Rotwein gewettet, dass Rot- Grün am Ende auch dieses Vorhaben im Bundesrat passieren lässt. Doch die SPD ist hier auf Konflikt gebürstet. Sie sage voraus, dass die neue Ländermehrheit das Vorhaben in den Vermittlungsausschuss befördern und dort nicht mehr herauslassen werde, so Elke Ferner. Bahrs Pläne seien „ein Placebo“, mit dem nicht die Prävention, sondern „vor allem die Honorare der Ärzte gestärkt“ würden. Außerdem sei es ein Unding, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Kassengeldern in Höhe von 35 Millionen Euro zu füttern. Ein „Verschiebebahnhof zulasten der Beitragszahler“ ist das in Ferners Augen, schließlich habe der Bund seine Behörden mit Steuern zu finanzieren. Bahr gibt sich gleichwohl selbstbewusst. Jenseits der Parteipolitik würden die Länder schon erkennen, dass sie durch sein Gesetz auch finanziell entlastet würden. Und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die Koordinatorin der SPD-regierten Länder im Bundesrat, hat bereits betont, dass Mehrheiten dort „nicht einfach nach Farbenspielen“ zustande kämen. Am Ende gehen die Länderinteressen immer vor.

8. GWB-Novelle: SPD verweigert Zustimmung

Das einzige Projekt, das sie im Gesundheitsministerium nach der Niedersachsen-Wahl tatsächlich abgehakt haben, ist die geplante Kartellrechtsnovelle. Sie liegt bereits im Vermittlungsausschuss, und die SPD verweigert ihr deshalb die Zustimmung, weil sie nicht einsieht, dass auch das Handeln öffentlich-rechtlicher Krankenkassen dem Wettbewerbsrecht unterliegen soll. Dadurch werde die Selbstverwaltung geschwächt, lautet die Kritik, flächendeckende Gesundheitskooperationen würden unmöglich gemacht. Interessanterweise sieht das die CSU genauso. Sie konnte sich mit ihren Bedenken bloß nicht durchsetzen und pokerte am Ende darauf, dass das Vorhaben im Bundesrat ohnehin scheitern werde. Dabei sperrt sich die SPD gar nicht grundsätzlich gegen eine Regulierung des Kassensystems. Dies müsse allerdings über das Sozialgesetzbuch erfolgen, nicht über das Kartellrecht.

Zwei andere Vorhaben hat Bahr noch mit der alten Bundesratsmehrheit durchgebracht. Sein Patientenrechtegesetz wurde ohne Beanstandung akzeptiert. Und seine Verordnung zur Präimplantationsdiagnostik muss auf Geheiß der Länder nur ein wenig nachgebessert werden. Kein Drama für Bahr, der auch letzteres als Erfolg feierte. Von wegen Ankündigungsminister: Mit Ausnahme der Prävention sei alles Angekündigte realisiert, sagt sein Sprecher. Und zählt auf: Versorgungsstrukturgesetz, Pflegereform, Transplantationsgesetz. Die Abschaffung der Praxisgebühr komme noch „on top“.

Erfolge mit Schönheitsfehlern

Dass das Realisierte seine Schönheitsfehler hat, sagt er nicht. Das Patientenrechtegesetz ist kaum mehr als eine Bündelung bisheriger Rechtsprechung. Die Pflegereform blieb Stückwerk, weil das Entscheidende, die schwierige Neudefinition von Pflegebedürftigkeit, verschoben wurde. Das Transplantationsgesetz, mit dem die Politik die Bereitschaft zum Organspenden fördern will, wurde durch die zeitgleich bekannt gewordenen Machenschaften von Transplantationsmedizinern entwertet. Und das Versorgungsstrukturgesetz, mit dem mehr Ärzte aufs Land gelockt werden sollen, ist bisher nur eine Menge Papier. Ob es wirkt, wird sich erst in Jahren erweisen.

Der große gesundheitspolitische Wurf ist nicht Bahr, sondern seinem Vorgänger Philipp Rösler gelungen. Sein Arzneimittelneuordnungsgesetz begrenzte nicht nur die Gewinne der Pharmahersteller, es verpflichtete sie auch erstmals dazu, den Nutzen ihrer Produkte nachzuweisen. Das war, auch wenn noch kräftig über die Umsetzung gestritten wird, ein Quantensprung. Das Gesetz passierte den Bundesrat Ende 2010 übrigens mühelos.

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025

Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2025

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2025 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen