Die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) spitzt sich von Jahr zu Jahr zu. Wird nichts unternommen, werden die Beitragssätze auch 2026 und in den Folgejahren drastisch steigen. Nach der Regierungsneubildung sind deshalb ein Sofort-Gesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze und die Rückkehr zur stabilitätsorientierten Ausgabenpolitik notwendig. Zudem muss die nächste Bundesregierung die Finanzprobleme der Pflegeversicherung angehen und Pflegebedürftige von steigenden Eigenanteilen entlasten.

Die Ersatzkassen stehen mit ihren über 28 Millionen Versicherten als größte Kassenart und mit bundesweiten Strukturen bereit, gemeinsam mit der Politik für eine stabile Zukunft der GKV zu arbeiten. Um die Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl zukunftsfest aufzustellen, fordert der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) eine Stabilitätsoffensive für die GKV und die soziale Pflegeversicherung (SPV), die auf zwei Maßnahmenpaketen basiert. Dabei handelt es sich um Maßnahmen mit Sofortwirkung für die Finanzen und um Maßnahmen für eine bessere Orientierung und Steuerung in der Versorgung.

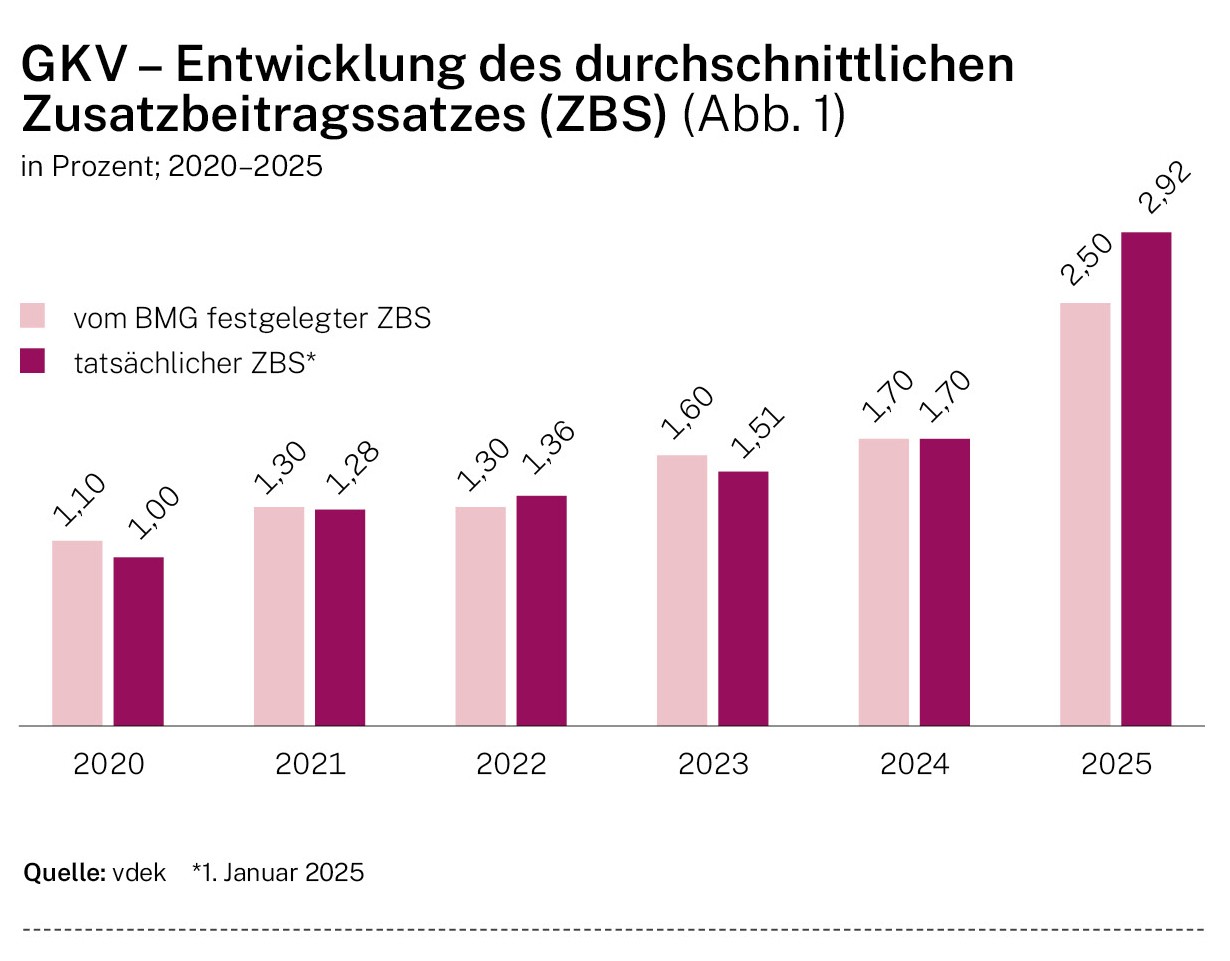

Angesichts enormer Beitragssatzsteigerungen zu Beginn des Jahres hat Uwe Klemens, ehrenamtlicher Verbandsvorsitzender des vdek, auf der Neujahrs-Pressekonferenz des vdek am 29. Januar 2025 die Politik entsprechend zum Handeln aufgefordert. „Die Aufwärtsspirale bei den Beitragssätzen muss durch ein Sofortgesetz zur Stabilisierung der Beitragssätze gebremst werden“, so Klemens. Er wies darauf hin, dass 82 von 93 Krankenkassen am Jahresanfang ihren Zusatzbeitragssatz zum Teil drastisch erhöhen mussten (siehe Abb. 1). Die Beitragssätze hätten mit 17,5 Prozent einen historischen Höchststand erreicht. 2015 seien es noch 15,4 Prozent gewesen. „Während ein Versicherter mit einem durchschnittlichen Einkommen 2015 rund 2.850 Euro im Jahr für seinen Versicherungsschutz zahlen musste, sind es heute über ein Drittel mehr – etwa 3.900 Euro“, verdeutlichte Klemens. Diese extremen Beitragssatzsteigerungen hätten aus seiner Sicht vermieden werden können. Sie brächten die Versicherten nicht nur an ihre Belastungsgrenzen, sondern schwächten auch das Vertrauen der Menschen in die sozialen Sicherungssysteme und in die Handlungsfähigkeit der Politik.

Zurück zur stabilitätsorientierten Ausgabenpolitik

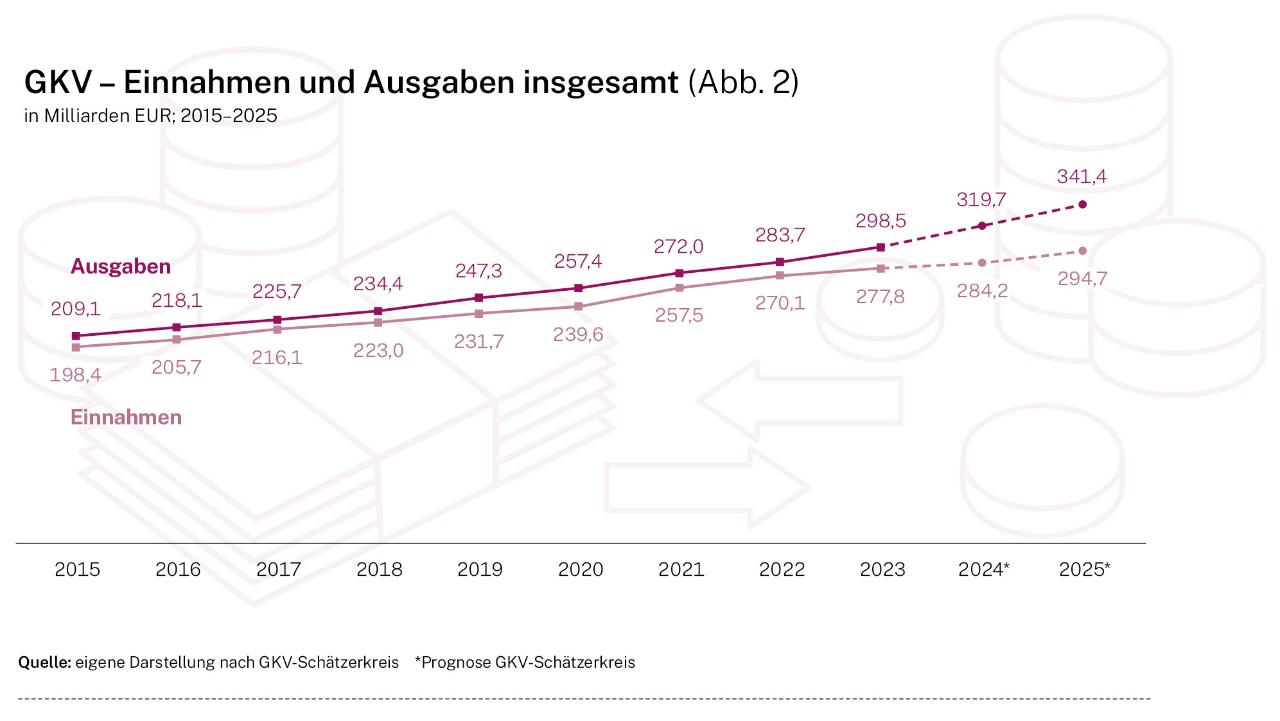

Vor dem Hintergrund der ernsten Finanzlage machte Klemens zudem deutlich, dass die GKV vor allem ein massives Effizienz- und Ausgabenproblem habe. „Wir müssen zu einer stabilitätsorientierten Ausgabenpolitik zurückkommen“, lautete sein eindringlicher Appell an die Politik. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben öffnet sich seit 2015 immer weiter (siehe Abb. 2). Die Gesamtausgaben der GKV seien seit 2015 von 209 Milliarden Euro auf prognostiziert 341 Milliarden Euro 2025 gestiegen – fast fünf Prozent pro Jahr – also weitaus schneller als die Lohnentwicklung oder die Verbraucherpreise. Die Einnahmen seien dagegen nur von 198 Milliarden auf 295 Milliarden Euro gestiegen.

„Es steht also eigentlich viel Geld zur Verfügung, aber die Versorgung ist mit dieser Mehr-ist-mehr-Politik nicht besser geworden“, konstatierte Klemens. Die Politik habe mit ihrer freigiebigen Gesetzgebung in den letzten Jahren hohe Preissteigerungen veranlasst und daneben Steuerungsinstrumente der Krankenkassen aufgegeben. In der Folge seien die Leistungsausgaben stark gestiegen. „Krankenhäuser, mit einem Drittel der gesamten Ausgaben die stärksten Kostentreiber, sind dafür ein augenfälliges Beispiel“, so Klemens. Auch im zweitgrößten Ausgabenposten, dem Arzneimittelbereich, habe die Politik einen Kostenanstieg auf mittlerweile 55 Milliarden Euro pro Jahr zu Lasten der Beitragszahlenden hingenommen, so Klemens. Darüber hinaus führte er auch kostentreibende Maßnahmen im Heilmittelbereich an, die die Ausgaben um weit über 50 Prozent in fünf Jahren gesteigert hätten. Und die Abschaffung von Ausschreibungen bei Hilfsmitteln hätte darüber hinaus den Vertragswettbewerb völlig zum Erliegen gebracht – mit der Folge, dass sich die Preise teilweise verdreifacht haben. Ein Beispiel hierfür sei der Anstieg des Vertragspreises bei sogenannten Tens-Geräten, die zum Muskelaufbau und zur Schmerzreduktion eingesetzt werden: Der Vertragspreis sei von 74 auf 218 Euro pro hochwertigem Gerät gestiegen – auch im letzten Jahr habe sich der Ausgabenanstieg ungebremst fortgesetzt. Laut Klemens braucht es daher eine stabilitätsorientierte Ausgabenpolitik als Richtschnur für alle Leistungsbereiche. Konkret bedeutet das: Ausgaben dürfen nur noch in gleichem Umfang wachsen wie die Einnahmen.

Kosten für versicherungsfremde Leistungen vollständig erstatten

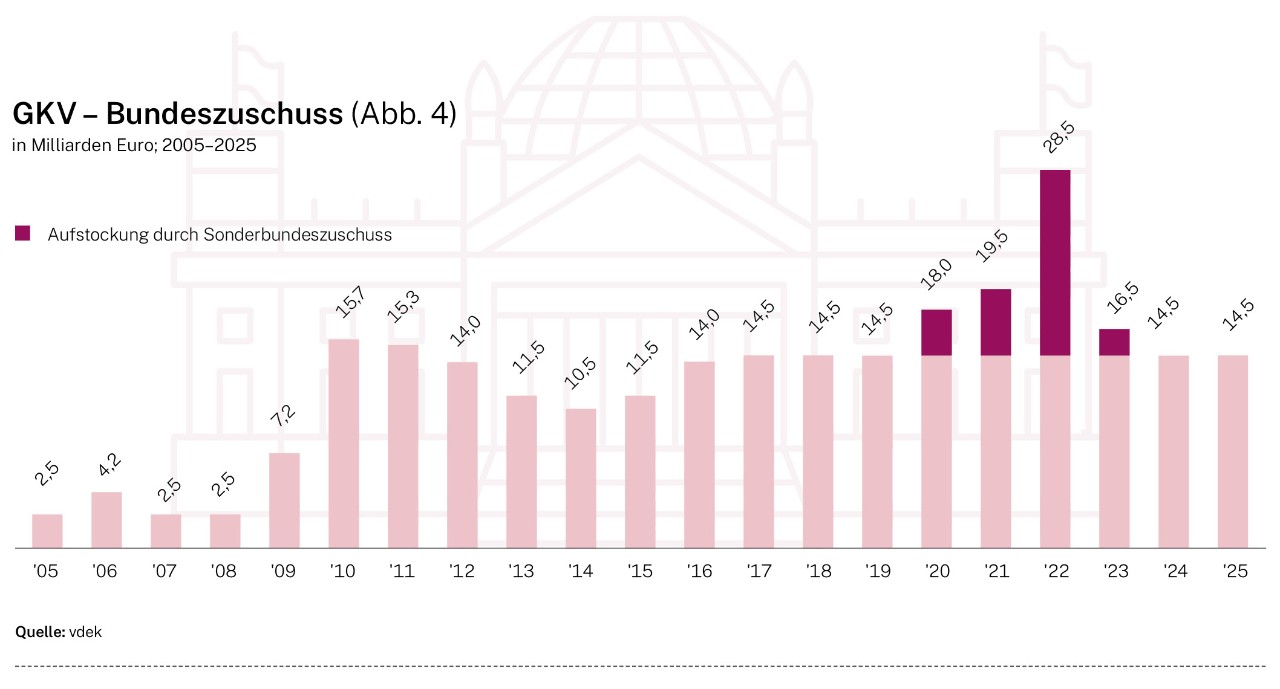

Darüber hinaus sollten der GKV die Kosten für versicherungsfremde Leistungen in vollem Umfang erstattet werden. Hierzu zählen die Gesundheitskosten für Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger, für Mutterschutz oder Kinderkrankengeld. Allein beim Bürgergeld bestehe eine Finanzierungslücke von neun bis zehn Milliarden Euro, so Klemens. Der Bund dürfe die GKV nicht länger als „Neben-Staatshaushalt” behandeln, wie es sich auch bei der Finanzierung des Umbaus der Krankenhauslandschaft zeige. Die Ausgaben für den Transformationsfonds müssen Klemens zufolge aus Steuermitteln finanziert werden, statt sie den Mitgliedern der GKV und ihren Arbeitgebern anzulasten. Und der Bundeszuschuss habe sich gemessen an den Ausgaben halbiert: 2010 habe der Bundeszuschuss an die GKV noch 15,7 Milliarden Euro (also 9,1 Prozent der Ausgaben) betragen, 2025 seien es nur noch 14,5 Milliarden Euro und damit 4,2 Prozent der Ausgaben (siehe Abb. 4).

Pflege muss politische Chefsache werden

Auch die soziale Pflegeversicherung als eine tragende Säule der sozialen Sicherung benötigt eine Stabilisierungsoffensive. Über lange Zeit habe sie dazu beigetragen, die Last der Pflegebedürftigkeit sozial abzufedern, und vielen Betroffenen damit den Gang zum Sozialamt erspart, so Klemens. Nur mit der Pflegeversicherung sei es auch möglich gewesen, eine Pflege-Infrastruktur aufzubauen. „Mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel hat sich die Sachlage jedoch geändert.“ So sind laut Klemens rund 5,6 Millionen Menschen pflegebedürftig. Die Zahlen würden korrespondierend mit der Alterung der Bevölkerung steigen, dagegen stiegen die Einnahmen der Pflegeversicherung jedoch nicht mit der gleichen Dynamik. Trotz ständig steigender Beitragssätze seien somit auch in der sozialen Pflegeversicherung die Finanzierungsprobleme nicht gelöst worden, sagte Klemens. Während die Ausgaben in den letzten zehn Jahren um rund 140 Prozent gestiegen sind, betrug die Steigerung bei den beitragspflichtigen Einnahmen nur 20 Prozent.

Trotz ständiger Beitragssatz-Anhebungen ist das Rücklagenpolster der Pflegeversicherung inzwischen aufgebraucht. Die Finanzprobleme der Pflegeversicherung sind inzwischen so evident, dass es nicht mehr ausreicht, ein paar Schräubchen zu drehen. Die Pflegeversicherung muss zur Chefsache werden“, betonte Klemens und richtete zentrale Forderungen des vdek an die nächste Bundesregierung. Erstens müssten die versicherungsfremden Leistungen gesamtgesellschaftlich finanziert werden. Die SPV übernehme seit Jahren versicherungsfremde Aufgaben. Dazu gehört laut Klemens etwa die Finanzierung der sozialen Absicherung der pflegenden An- und Zugehörigen in Höhe von rund 4,5 Milliarden Euro jährlich, die aus Steuermitteln erfolgen müsse. Klemens erinnerte die Politik auch daran, ihr Versprechen einzuhalten und von der SPV übernommene pandemiebedingte Zusatzkosten in Höhe von 5,3 Milliarden Euro – wie zugesagt – zurückzahlen.

Zudem müsse der für die Jahre 2024 bis 2027 ausgesetzte Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich dauerhaft fließen und darüber hinaus dynamisiert werden. Neben der Übernahme der Kosten für versicherungsfremde Leistungen fordert der vdek einen Finanzausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung. Diese beiden Maßnahmen würden die SPV jährlich um mindestens sechs Milliarden Euro entlasten. Die ebenfalls geforderte Rückzahlung der pandemiebedingten Zusatzkosten würde einmalig deutlich über fünf Milliarden Euro bringen. Um die Pflegebedürftigen von steigenden Eigenanteilen zu entlasten, sei zudem eine jährliche Dynamisierung der Leistungsbeträge bei den Eigenanteilen in stationären Pflegeeinrichtungen vorzunehmen.

„Insgesamt muss die Politik auf allen Ebenen ihre Verantwortung als Impulsgeberin für gute Pflegebedingungen viel stärker wahrnehmen“, forderte Klemens. Pflege sei ein Thema, das immer mehr Menschen in ihrem persönlichen Umfeld betreffen wird. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Betroffenen nicht allein zu lassen und kommunale und zivile Unterstützungsnetzwerke auszubauen.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (1. Ausgabe 2025)

-

Interview mit Dr. Andreas Gassen

Interview mit Dr. Andreas Gassen„Die soziale Selbstverwaltung ist die große Stärke unseres Gesundheitssystems“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen