So schwach ist die Opposition im Bundestag seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen. Die Linken und Grünen kommen zusammen auf nur rund 20 Prozent aller Sitze. Die Regierungsparteien indes haben sich in ihrem Koalitionsvertrag dazu verpflichtet, die Minderheitenrechte zu schützen. Eine Frage der Definition?

Man kann die Sache ja auch mal andersherum betrachten. Positiv. Selten haben Linke und Grüne so viel Raum in den Medien bekommen, sind ihre Spitzenleute so oft und so ausführlich zu Wort gekommen wie in den vergangenen Monaten. Was auch immer die Große Koalition angestoßen, beschlossen oder verworfen hat, der Kommentar der beiden kleinen Parteien folgte umgehend. Es gab keine Talkshow von Bedeutung, in der nicht Politiker der Grünen oder der Linken oder auch gleich von beiden jenen von CDU, CSU oder SPD gegenübersaßen. Denn sie allein stellen ja nun die Opposition.

So schwach ihre Stellung im Bundestag ist, so stark sind sie gerade durch diese Konstellation außerhalb des Parlaments geworden. Immerhin. Das ist zwar gut für die Außenwirkung. Aber die These, die wichtigeren Debatten würden am Sonntagabend wie einst bei Sabine Christiansen im Fernsehen und nicht mehr im Bundestag geführt, hat so richtig noch nie gestimmt. Das Herz der Demokratie schlägt nun einmal im Parlament, und die Debatten, die dort geführt werden, bestimmen seinen Rhythmus. Deshalb treibt Grüne und Linke seit der Bundestagswahl nichts so um wie die Frage, wie sie ihre Rechte und ihren Einfluss im Parlament stärken können.

Dabei geht es in den Augen der Opposition nicht um eine Korrektur des Wahlergebnisses, sondern allein darum, eine effektive Oppositionsarbeit zu ermöglichen, wie sie zu einer lebendigen parlamentarischen Demokratie gehört. Untersuchungsausschüsse kommen in der Regel allein auf Forderung der Opposition zustande. Und nur die Normenkontrollklage von Grünen und Linken vor dem Bundesverfassungsgericht hat die erneute Überarbeitung des Wahlrechts vor der Bundestagswahl 2013 erzwungen. „Oppositionsarbeit darf nicht vom Wohlwollen der Mehrheit im Einzelfall abhängig sein“, heißt es in einer Erklärung der Grünen. Neben Änderungen der Geschäftsordnung seien auch Gesetzesänderungen erforderlich, um vor allem in Hinblick auf Untersuchungsausschüsse und die dortige Beweiserhebung und Zeugenvernehmung die Rechte der Opposition zu sichern. Und es bleibt die Forderung nach einer Herabsetzung auch des Quorums für die Normenkontrolle. „Hier macht es sich die ohnehin besonders große Mehrheit noch bequemer, indem sie auch die unabhängige Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht ausschaltet“, kritisieren die Grünen. Die Linke sieht gerade in dieser Klagemöglichkeit ein „Königsrecht der Opposition“, das die Koalition nicht gewähren wolle.

Nach monatelangen Auseinandersetzungen haben CDU, CSU, SPD und Grüne Anfang April schließlich eine Einigung über die Minderheitsrechte im Parlament erzielt. Die Linksfraktion enthielt sich bei der Abstimmung über die Änderung der Geschäftsordnung im Bundestag. Sie hält die von den Regierungsfraktionen erhaltenen Zugeständnisse für unzureichend. Nach der Vereinbarung sollen künftig für Untersuchungsausschüsse, Ausschussanhörungen oder die Einsetzung von Enquetekommissionen 120 Stimmen nötig sein. Damit wird vermieden, dass die Oppositionsfraktionen die Schwelle etwa wegen erkrankter Abgeordneter nicht erreichen. Die Fraktionen von Grünen und Linkspartei haben zusammen 127 Sitze. Britta Haßelmann, die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, hob hervor, dass von den jetzt zugesicherten Minderheitenrechten nicht mehr mit der Zwei-Drittel-Mehrheit der Großen Koalition abgewichen werden könne. Die von den Linken verlangte Änderung des Grundgesetzes, um mit Normenkontrollklagen vor dem Bundesverfassungsgericht Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu lassen, lehnte die Koalition ab.

Vor allem in der mächtigen Unionsfraktion war die Bereitschaft, der Opposition mehr Rechte zuzugestehen, eher umstritten. Die weitestgehende Position hat Wolfgang Schäuble bezogen. Die Grünen seien selbst Schuld an ihrer Machtlosigkeit, sie hätten ja mit der Union koalieren können, ließ er sie in einem Interview wissen. Sie hätten eigentlich sogar die Aufgabe gehabt, auf diese Weise für eine handlungsfähigere Opposition aus SPD und Linkspartei zu sorgen, befand der CDU-Senior, der zugleich der Bundestagsabgeordnete mit der längsten Parlamentserfahrung überhaupt ist. Nun sollten sie sich nicht beklagen.

Forderung nach mehr Redezeit

Von solch einer Argumentation hält der Unionsfraktionschef Volker Kauder zwar wenig, aber er muss zuerst an die Interessen seiner Fraktionskollegen denken. Das gilt besonders für die heikle Frage der Redezeiten. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) vertritt grundsätzlich die Haltung, dass jeder Abgeordnete das gleiche Rederecht habe und die Absprachen unter den Fraktionen über die Aufteilung von Redezeiten nur eine etwas fragwürdige Hilfskonstruktion seien. Das Parlament sei eine Versammlung von Ab- geordneten, die alle gleiche Rechte und Pflichten hätten.

Wohl wahr, sagt Kauder, macht aber eine eigene Rechnung auf: Bei allem Verständnis für das Interesse der Opposition, möglichst viel zu Wort zu kommen, unter dem Strich gehe das auf Kosten der Abgeordneten der großen Fraktionen. Wenn man zum Beispiel jedem der 311 Mitglieder seiner Fraktion eine freie Redezeit von nur drei Minuten gäbe, kämen sie allein auf fünfzehn Stunden Debattenzeit. Dies zeige: Absprachen nützten vor allem der Opposition. Sie solle die ihr zugestandene Zeit klug nutzen, dann könne es auch lebendige Debatten geben.

Die Grünen sehen das ganz anders. Die bisherigen Debatten im Plenum hätten gezeigt: Nach einem kurzen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition wechseln sich nur noch Redner der Koalition ab. Bei einer zweistündigen Aussprache reden die Oppositionsfraktionen 33 Minuten und die Koalitionsfraktionen 92 Minuten. 60 Minuten lang muss die Opposition schweigen und die Große Koalition führt Selbstgespräche. Die Grünen favorisieren ein in manchen Landtagen praktiziertes Modell, bei dem alle Fraktionen die gleiche Grundredezeit haben. Lammert verfolgt diese Auseinandersetzungen mit interessiertem Zweifel. Er sieht den Schlüssel nicht in neuen Absprachen, sondern in der Souveränität des jeweils amtierenden Bundestagspräsidenten. Der müsse bei der Erteilung des Wortes gewiss die Stärke der Fraktionen beachten – aber eben auch das Prinzip von Rede und Gegenrede. Wenn Lammert dies wirklich durchsetzt, dürfte es lebendiger denn je im Bundestag werden – allein dank der dann gewiss einsetzenden Proteste der Koalitionsfraktionen.

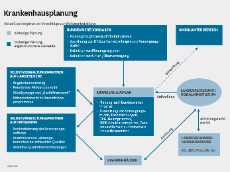

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen