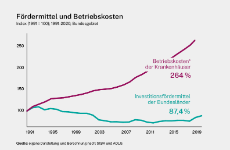

Die Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds und die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) entwickeln sich zunehmend auseinander: Im laufenden Jahr betragen die Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds voraussichtlich rund 233,3 Milliarden Euro, die zu finanzierenden Ausgaben hingegen rund 284 Milliarden Euro.

Diese primäre Unterdeckung von aktuell rund 50,7 Milliarden Euro betrug 2019 noch 30 Milliarden Euro. Geht man – wie längerfristig regelhaft beobachtet – davon aus, dass auch in den kommenden Jahren die beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten ein Prozent geringer steigen als die Leistungsausgaben, wird die primäre Unterdeckung bis 2027 auf knapp 50 Milliarden Euro angestiegen sein.

Ursächlich für diese jüngst stark gewachsene strukturelle Unterdeckung sind zum kleineren Teil nach wie vor die einnahmenseitigen Folgen des coronabedingten Lockdowns in 2020, zum überwiegenden Teil aber spiegelt sie die expansive Ausgabenpolitik der damaligen Großen Koalition wider. Demgegenüber hat die Pandemie ausgabenseitig bislang für die GKV eher entlastend gewirkt, da sie mit einer zurückhaltenden Inanspruchnahme einherging, während der Bundeshaushalt erhebliche Teile der spezifischen Belastungen durch die Pandemie (Testen, Impfen) sowie der diversen Rettungsschirme für Leistungserbringer finanzierte.

Auf die wachsende primäre Unterdeckung hat der Gesetzgeber in den vergangen drei Jahren jeweils mit Ad-hoc-Maßnahmen reagiert. Dazu zählt insbesondere ein Sonderbundeszuschuss, der in 2020 erstmals floss und sich in diesem Jahr auf 14 Milliarden Euro beläuft. Er ist damit aktuell ebenso hoch wie der „reguläre“ Bundeszuschuss. Im vergangenen Jahr hatte der Gesetzgeber zudem Krankenkassen mit überdurchschnittlichen Rücklagen verpflichtet, diese teilweise (mit einem Finanzvolumen über alle Kassen von rund acht Milliarden Euro) an den Gesundheitsfonds abzuführen, der sie dann im Rahmen der Zuweisungen über den Morbi-RSA an die Krankenkassen wieder ausschüttete. Die Adhoc-Maßnahmen haben bisher dafür ausgereicht, dass die Krankenkassen die Zusatzbeitragssätze nur mäßig anheben mussten – von durchschnittlich 0,9 Prozent in 2019 auf 1,3 Prozent im diesem Jahr. Im Interesse einer verlässlichen Finanzplanung für die Krankenkassen ist aber eine Fortsetzung einer Politik von jeweils kurzfristigen Ad-hoc-Maßnahmen abzulehnen. Denn wie sollen Krankenkassen solide managen können, wenn – wie etwa für dieses Jahr geschehen – erst im November des Vorjahres feststeht, ob sie rund 20 Milliarden Euro oder rund 27 Milliarden Euro über Zusatzbeiträge finanzieren müssen?

Aus meiner Sicht war es schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine zweifelhaft, ob dauerhaft und verlässlich ein deutlich höherer Bundeszuschuss realisierbar sein würde. Auch die Wünschbarkeit ist diskutierbar, da ein steigender Bundesanteil den Charakter des Gesundheitssystems auf Dauer verändern kann. Mit den neuen Prioritäten für den Bundeshaushalt erachte ich diesen Weg für so gut wie ausgeschlossen. Da – wie dargestellt – der überwiegende Teil des strukturellen Defizits auf verbesserte Leistungen für die Versicherten bzw. höhere Vergütungen für die Leistungserbringer zurückzuführen ist, ist es meines Erachtens vielmehr angezeigt, dass deren Finanzierung auch über eine angemessene Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes zur GKV erfolgen sollte.

Als der allgemeine Beitragssatz mit dem GKV-Finanzstruktur- und Qualitäts- Weiterentwicklungsgesetz (GKV-FQWG) mit Wirkung ab 2015 auf 14,6 Prozent festgesetzt wurde, wurden damit 87 Prozent der GKVAusgaben finanziert, in diesem Jahr sind es nur noch 81 Prozent; insofern wäre eine Anhebung des allgemeinen Beitragssatzes durch den Gesetzgeber auf mindestens 15 Prozent gut darstellbar. Der Gesetzgeber übernähme insoweit auch sichtbar die Verantwortung für die von ihm beschlossene Dynamik bei den Leistungsausgaben der GKV. Demgegenüber gingen die falschen Signale davon aus, wenn die Politik primär auf eine Anhebung der Zusatzbeitragssätze zielen würde. Höhere Beitragseinnahmen ließen sich auch durch Veränderungen bei den Spielregeln für die beitragspflichtigen Einnahmen realisieren, wobei hier darauf zu achten ist, dass von ihnen keine konträren Anreizwirkungen ausgehen (wie etwa im Falle einer isolierten Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze).

Insoweit weder ein höherer Bundeszuschuss noch Beitragssatzanhebungen politisch gestemmt werden können, bleibt nur kurzfristige Kostendämpfung. Leider hat diese wenig mit den allfälligen strukturellen Veränderungen im Gesundheitswesen zu tun; teilweise wirkt sie sogar eher strukturkonservativ, etwa wenn (wie zuletzt mit dem GKV-Finanzierungsgesetz 2010 bis 2012 praktiziert) mit dem Rasenmäher über einen Leistungsbereich hinweg uniform Umsatzanstiege begrenzt werden. Es gehört zu den Wahrheiten, dass strukturelle Maßnahmen auf die Schnelle nicht in nennenswertem Umfang zu Einsparungen führen. Im Gegenteil dürften strukturelle Veränderungen teilweise zunächst eher mit Mehrausgaben einhergehen, wie etwa eine stärkere Zentralisierung der Krankenhauslandschaft oder die Umsetzung einer stärkeren Regionalorientierung von Steuerungskonzepten. Auch im Arzneimittelbereich wären konzeptionell weit reichendere Reformansätze als eine tragfähige Antwort auf die Frage nach der gesellschaftlichen Zahlungsbereitschaft für die zunehmende Zahl von Hochpreistherapien (wie der von unterschiedlichen Akteuren diskutierte erneute Aufschlag zu einer Kosten-Effektivitäts-Bewertung) nicht sofort umsetzbar.

Daher muss die Verlässlichkeit in der GKV-Finanzierung kurzfristig realisiert werden, ohne Verzicht auf die Einleitung weitergehender struktureller Reformen, deren Früchte wohl erst in der kommenden Wahlperiode geerntet werden können.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (2. Ausgabe 2022)

-

Interview mit Claudia Moll, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung

Interview mit Claudia Moll, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung„Gute Pflege darf nicht arm machen“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen