14,7 Millionen Menschen in Deutschland rauchen, 9,5 Millionen Menschen konsumieren Alkohol in riskanter Weise, und mit über 500.000 Internetabhängigen gewinnt die Online-Sucht immer mehr an Gewicht. Seit Mitte Januar 2014 ist die CSU-Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht sie über Entwicklungen im Suchtverhalten, über Gefahren und Risiken sowie über Möglichkeiten der Vorbeugung.

Frau Mortler, wo steht Deutschland derzeit, was den Konsum legaler und illegaler Drogen

betrifft?

Grundsätzlich kann man sagen, dass das Drogen- und Suchtsystem in Deutschland sehr gut aufgestellt ist. Unsere Drogen- und Suchtpolitik fußt auf vier Säulen. An erster Stelle steht die Prävention, dann folgen Beratung und Hilfe, dann die Schadensminimierung – also die Frage, wie wir die schlimmsten Folgen des Drogenkonsums verhindern – und schließlich die Strafverfolgung bzw. Repression. Unser System wird, und das wundert mich oft, im Ausland mehr anerkannt als im Inland. Meine Aufgabe ist es ja aber auch, Entwicklungen und Trends zu beobachten, zu bewerten und nach Lösungen zu suchen. Nehmen wir das Beispiel Tabak: Die Zahl der Raucher in Deutschland ist seit Jahren rückläufig.

Worauf führen Sie diesen Erfolg zurück?

Steter Tropfen höhlt den Stein. Es ist ganz wichtig, Prävention nicht nur punktuell, sondern flächendeckend anzubieten, zum Beispiel anhand von Projekten, die direkt vor Ort ansetzen, etwa in den Schulen. Es geht um altersgerechte Aufklärung. Kampagnen wirken nur, wenn sie regelmäßig und zielgruppengerecht gemacht werden. Es ist zudem ein Unterschied, ob sich junge Menschen untereinander damit auseinandersetzen oder ob die Lehrer oder Eltern Verbote aussprechen. Wirkung und Erfolg sind auch viel größer, wenn ein Externer aufklärt. Das bringt den Vorteil, dass Lehrer und Eltern ein Stück weit entlastet und unterstützt werden, die sich fragen, was sie denn noch alles machen sollen. Sie unterstützen einen Gesetzentwurf, der Tabakwerbung auf Plakaten und im Kino verbietet.

Was versprechen Sie sich von solch einem Verbot?

Im Bereich Tabak und Alkohol verzeichnen wir die meisten Toten, zusammen fast 200.000 Menschen im Jahr. Und genau hier setze ich an: Rauchen ist und bleibt das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko. Durch das Werbeverbot im Außenbereich wollen wir erreichen, dass gerade die jungen Menschen der Werbung nicht mehr so sehr ausgesetzt sind wie bisher – gerade deren Lebensgefühl sollen Plakate an Bushaltestellen und belebten Plätzen ansprechen. Leider wird versucht, die Gesetzesinitiative auszuhebeln und zu verhindern. Ich führe im Moment eine Vielzahl interner Gespräche und dränge darauf, dass der gesundheitliche Verbraucherschutz nicht nur auf dem Papier ernst genommen wird. In diesem Bereich sein wirtschaftspolitisches Profil schärfen zu wollen, halte ich für falsch. Dabei wird auch völlig übersehen, dass das Rauchen unseren Unternehmen ja in erheblichem Maße schadet. Die krankheitsbedingten Ausfallkosten ihrer Mitarbeiter und der durch das Rauchen verursachte Anteil an den Krankenversicherungsbeiträgen belasten Handwerk, Handel und Industrie mit einem zweistelligen Milliardenbetrag im Jahr. Heißt: Eigentlich müssten Gesundheits- und Wirtschaftspolitik in der Tabakpolitik an einem Strang ziehen.

Auch der Alkoholkonsum ist rückläufig, dennoch bleibt Alkohol salonfähig. Menschen, die sich bewusst entscheiden, gar keinen Alkohol zu trinken, erzeugen teilweise Misstrauen und müssen sich rechtfertigen. Brauchen wir hier einen gesellschaftlichen Wandel?

Ja, und wir sind eigentlich schon mittendrin. Denn klar ist, dass ein Umdenken nicht von heute auf morgen funktioniert. Wir müssen lernen, wenn jemand „Nein“ sagt, egal aus welchem Grund, meint er auch „Nein“, und das gilt es zu respektieren. Es braucht in diesem Zusammenhang auch Vorbilder. Sie spielen eine große Rolle, denn sie können einige Zielgruppen ganz anders erreichen als beispielsweise Eltern, Lehrer oder eben auch die Drogenbeauftragte. Deshalb arbeiten wir viel mit ehemals Betroffenen und Prominenten zusammen.

Diskutiert wird die Legalisierung von Cannabis. Für Ihren Widerstand wurden Sie von Befürwortern teilweise scharf angegangen, bis hin zu Beleidigungen in sozialen Netzwerken. Was setzen Sie ihnen entgegen?

Es ist schon erstaunlich, dass jemand, der sich für die Gesundheit einsetzt, dermaßen beschimpft wird. Wer stationäre Suchthilfeeinrichtungen besucht und junge Menschen erlebt, die wegen Cannabis-Konsums behandelt werden, der wird nicht mehr so leichtfertig fragen, wo das Problem mit der Legalisierung sei. Wegen keiner illegalen Droge kommen so viele junge Menschen in ambulante oder stationäre Behandlung wie Cannabis. Das soll ich ausblenden? Nein, das will ich nicht und bleibe an dieser Stelle gern „unbequem“.

Cannabis als Medizin dagegen halten Sie in engen Grenzen für sinnvoll und unterstützen einen entsprechenden Gesetzentwurf, der Cannabis erstattungsfähig machen soll, wenn es um die medizinische Anwendung geht. Cannabis als Freizeitkonsum nein, als Medizin ja – wie geht das zusammen?

Man muss hier wirklich unterscheiden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, denen Cannabis als Medizin nachweislich hilft, es erstens verschrieben und zweitens auch bezahlt bekommen – Cannabis, das über die gleiche Qualität verfügt wie ein Medikament. Das ist ein komplexes Unterfangen. Deswegen durften wir hier keinen Schnellschuss wagen, sondern mussten das ganze Wenn und Aber genau beleuchten. Es ist auch nicht so, dass Cannabis bei allem hilft. Gleichzeitig gibt es Fälle, in denen sich die Lebensqualität mithilfe von Cannabis gravierend verbessert. Es kommt sehr stark auf das Krankheitsbild an. Deshalb ist mir auch die Evidenzbasierung so wichtig. Aus diesem Grund sieht unser Gesetzentwurf eine Begleitforschung vor.

Ein Schwerpunkt Ihrer Amtszeit liegt auf der Online-Sucht. Was genau ist unter Online-Sucht zu verstehen, welche Brisanz steckt dahinter?

Es ist ein Thema, das mit fortschreitender Digitalisierung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Noch wissen wir über dieses Phänomen viel weniger als über Alkohol, Tabak und die illegalen Drogen. Die nicht mehr ganz aktuelle Pinta-Studie aus dem Jahr 2011 zeigt, dass insbesondere junge Menschen betroffen sind. In der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen gelten 2,4 Prozent als abhängige und 13,6 Prozent als problematische Internetnutzer. Die meisten von ihnen kommen von Online-Rollenspielen nicht mehr los, andere von Internet-Pornos oder sozialen Netzwerken. Ich will nicht überdramatisieren: Natürlich läuft nicht jeder, der ein Smartphone benutzt oder am Computer arbeitet oder spielt, Gefahr, süchtig zu werden. Das wäre eine vollkommen falsche Interpretation. Es kommt nicht automatisch auf die Dauer, sondern immer auch auf die Art der Nutzung an, darauf, welche Bindungswirkung die jeweilige Anwendung entfaltet. Weil wir noch nicht genug wissen, habe ich letztes Jahr eine Arbeitsgruppe innerhalb des Drogen- und Suchtrates beauftragt, gemeinsam Eckpunkte für die praktische Arbeit in diesem Feld zu entwickeln. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und werden am 9. November 2016 auf meiner Jahrestagung der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Wie groß ist die Gefahr, eine Online-Sucht zu entwickeln und entsprechend auch die Chance, diese zu erkennen?

Das kann man nicht so genau sagen. Dazu kommt, dass der Konsum nicht so auffällt wie bei Alkohol oder anderen Drogen. Wenn ich Computerspiele spiele, bin ich total unauffällig, selbst dann noch, wenn ich immer mehr abtauche in eine virtuelle Welt. Und wie in so vielen anderen Bereichen sind die Übergänge fließend. Wir glauben immer, wir haben alles im Griff. Doch irgendwann ist die Annahme falsch. Dann spielt der Rest des Lebens immer weniger eine Rolle. Man zieht sich zurück, vernachlässigt Schule, Studium, Beruf, am Ende gar die eigene Körperpflege. Das ist der Moment, in dem man von Abhängigkeit sprechen kann. Und von der kommt man nicht leicht wieder los. Anders als etwa bei der Zigarette kann ich nicht sagen, den Computer rühre ich nicht mehr an. Er ist Alltagsgegenstand. Ohne Computer kann kaum jemand noch arbeiten oder lernen. Totalabstinenz ist schwierig.

Wieso verlieren sich immer mehr Menschen in der virtuellen Welt?

Das hat unterschiedliche Ursachen. Der größte Anteil der problematischen Nutzer verteilt sich auf Jugendliche und jüngere Menschen. Diese merken beispielsweise, dass sie im Netz mehr Anerkennung bekommen und ernst genommen werden. Im Netz sind sie wer, während sie in der wirklichen Welt das Gefühl verspüren, nicht wirklich Freunde zu haben. Ein anderer Grund, von dem Betroffene mir berichtet haben, sind fehlende Alternativen. Die Eltern hätten immerzu gesagt, man solle mit den Videospielen aufhören, hätten dann aber keine Alternativen angeboten. Wir sehen, dass Eltern immer weniger die Sprache der Jugendlichen sprechen, dass Eltern nicht den Mut haben, Regeln aufzustellen und Grenzen zu setzen. Dabei sind Eltern im Grunde genommen der wichtigste Schlüssel, wenn es um die richtige Online- Offline-Balance geht. Daher müssen wir neben der Medienkompetenz der Kinder auch die entsprechenden Fähigkeiten der Eltern stärken. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat bereits einen Elternleitfaden vorgelegt. Darauf können wir aufbauen.

Welche Beratungs- und Behandlungsangebote existieren im Bereich Online-Sucht?

Es gibt eine ganze Reihe guter, wenngleich meistens unterfinanzierter Angebote in den Großstädten, etwa bei der Caritas in Berlin oder der Drogenhilfe in Köln. Ein Problem sind die ländlichen Räume. Um dem entgegenzuwirken, finanzieren wir als Bund jetzt das Projekt OASIS an der Ruhr-Universität Bochum, auch wenn an sich die Länder und Kommunen zuständig wären. Diese Online- Ambulanz leistet Hilfe, indem sie eine Brücke baut von der virtuellen in die reale Welt. Dabei holt sie den Online-Süchtigen dort ab, wo dieser sich aufhält, nämlich im Netz. Ziel dieser Ersthilfe ist die Vermittlung in Beratungsstellen vor Ort. Wie lässt sich der Online-Sucht vorbeugen? Da ist einiges erforderlich. Einmal brauchen wir eine gute Medienpädagogik, deren Ziel nicht eine immer frühere Mediennutzung ist, sondern die richtige Online-Offline-Balance. Wichtig erscheint mir zudem, dass wir den Jugendschutz überprüfen und fit machen für die digitale Welt. So sollten etwa suchtfördernde Faktoren bei der Altersbewertung von Spielen einfließen. Drittens möchte ich mit den Computerspieleanbietern ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass sie es am Ende als ihre eigene Aufgabe annehmen, Spiele zu entwickeln, die weniger Suchtpotenzial bergen, sich aber trotzdem rentieren.

Sind Sie zuversichtlich, dass man die Online- Sucht in den Griff bekommt?

Das wird nicht einfach sein. Wir müssen erkennen, dass die Online-Sucht inzwischen ein Massenphänomen ist. Man muss wohl davon ausgehen, dass die Internetsucht mit fortschreitender Digitalisierung zu einer noch größeren Herausforderung werden kann. Umso ernster müssen wir das Phänomen nehmen. Dennoch erhalte ich auch negative Kritik für meine offensive Schwerpunktsetzung. Manche sagen, ich würde den technischen Fortschritt schlecht reden und den Spaß verderben. Aber darum geht es mir nicht. Es muss vielmehr darum gehen, genau hinzuschauen und zu überlegen, wie sich die Wirkung bestimmter Angebote so kanalisieren lässt, dass es zu keiner Sucht kommt. Wenn wir hier die richtigen Wege einschlagen, können wir viel erreichen. Wir müssen Hilfe leisten in einer Welt, die immer komplizierter wird.

Im Gesundheitsbereich zeigt sich die Digitalisierung auch anhand der vielen Gesundheits-Apps. Fluch oder Segen?

Derzeit schießen Gesundheits-Apps nahezu aus dem Boden, selbst Experten kennen sich nicht mehr aus. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, um das Phänomen näher zu beleuchten, und ein Fazit war, dass die wenigsten Gesundheits-Apps wirken oder es zumindest weder eine Evidenz in die eine noch in die andere Richtung gibt. Problematisch ist auch, dass es keine Qualitätsbewertung gibt. Ich persönlich würde nie auf solche Apps setzen. Man darf nicht aufhören, in den Körper hineinzuhören, zu überlegen, was dieser jetzt eigentlich braucht. Die Gesundheits-Apps, die auf dem Markt sind, die sollten auch vernünftig evaluiert werden.

Sie setzen insgesamt vordringlich auf Vorbeugung. Was versprechen Sie sich vom Präventionsgesetz?

Prävention darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss auch wirklich stattfinden. Durch das im letzten Jahr in Kraft getretene Präventionsgesetz steht jetzt mehr Geld für die Prävention zur Verfügung. Nun liegt es an den Krankenkassen, Angebote zu schnüren, die mit Leben gefüllt werden und damit auch wirken. Ja, von dem Präventionsgesetz verspreche ich mir viel Positives.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 9./10.2016

-

Interview mit Marlene Mortler

Interview mit Marlene Mortler„Wir müssen Hilfe leisten in einer Welt, die immer komplizierter wird“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025

Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2025

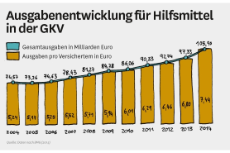

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2025 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen