Die seit Monaten andauernde Coronakrise hat neben der akuten Gesundheitsgefährdung auch weitreichende Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. So zeigt sich, dass die Pandemie soziale Ungleichheiten noch einmal verstärkt. Besonders betroffen sind sozialschwache Familien und Kinder. Hier müssen Präventionsmaßnahmen an Bedeutung gewinnen, um Gewalt und psychosozialen Belastungen entgegenzuwirken.

Am 27. Januar 2020 wurde in Bayern die bundesweit erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Ein 33-jähriger Mann steckte sich wahrscheinlich bei einer Kollegin aus China an. Die Ausbreitung konnte in Bayern noch erfolgreich eingedämmt werden. Vier Wochen später, am 26. Februar 2020, gab es dann die ersten Gruppeninfektionen im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg – die Menschen steckten sich bei einer Karnevalssitzung an. „Wir befinden uns am Beginn einer Pandemie“, urteilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Danach war nichts mehr, wie es vorher einmal war. Die Infektionen breiteten sich aus, mehr und mehr Todesfälle wurden mit dem Coronavirus begründet, erste Großveranstaltungen wurden abgesagt, es folgte der Lockdown mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Die „Bildersprache“ vor allem aus Italien und Spanien war gewaltig: überfüllte Krankenhäuser und Intensivstationen, Militärfahrzeuge, die Särge mit Toten transportierten, Meldungen über mangelnde Schutzausrüstung in Krankenhäusern, Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen und schließlich die Schließung von nicht-systemrelevanten öffentlichen Einrichtungen und Geschäften, Kitas und Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten. Das neue Programm hieß Kurzarbeit, wenn die Menschen „Glück“ hatten, Homeoffice, Homeschooling oder Onlineangebote. Streamingdienste und Onlineversandhändler hatten Konjunktur.

Neben all der Diskursverengung in der öffentlichen Berichterstattung (Qualitätsmedien eingeschlossen) und den unzähligen politischen Diskussionen oder Talkshows blieb jedoch ein Thema viel zu lange Zeit im Verborgenen - nämlich die Frage, wie es eigentlich den Menschen im Lockdown geht, im Homeoffice, mit ihren Ängsten um den Verlust des Arbeitsplatzes oder um ihre Existenzgrundlage, mit der ungewohnten Enge im Zusammenleben in dieser unsicheren Situation. Hatte man zu Beginn der Pandemie noch die Hoffnung, dass mit Corona und der gesamten wirtschaftlichen Krise der Begriff Solidarität in der Gesellschaft und füreinander eine besondere Bedeutung bekäme, gewann das Bild im Verlauf des Lockdowns mehr und mehr an Klarheit.

So wurde aufgrund erster Publikationen und Erhebungen klar, dass nicht nur Menschen mit einer Immunschwäche besonders gefährdet sind, sondern auch die sozial schwachen Menschen; Menschen mit einem geringen Einkommen und mit wenig Ersparnissen, Menschen mit einer geringen Bildung, Menschen in engen Wohnverhältnissen lebend. Obwohl das Coronavirus keinen Unterschied zwischen Arm und Reich macht, verstärkte es die Ungleichheit in unserer Gesellschaft weiter. Der Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge beispielsweise zeigt in einem Beitrag für Blickpunkt WiSo auf, dass die wirtschaftlichen und psychosozialen Belastungen vor allem Kinder, Jugendliche und Erwachsene trafen, die schon vor der Pandemie unter schwierigen Lebens- und Bildungslagen litten.

Kinder und Jugendliche, die von Quarantänemaßnahmen betroffen sind, gehören zu einer vulnerablen Gruppe, die – allerdings abhängig von der Lebenslage der Eltern oder des Umfeldes, in dem sie aufwachsen – von „Verwirklichungschancen“ wie der Sicherung des Zugangs zum Bildungssystem oder zur Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt zeitweise ausgeschlossen werden. Dabei kann sich vor allem der Verlust von sozialen und kommunikativen Kontakten negativ auf das Wohlbefinden und die Ausgeglichenheit auswirken. In diesem Zusammenhang weisen britische Psychiater in einem Thesenpapier darauf hin, dass sich durch die Quarantäne die Gefahren eines möglichen Substanzmissbrauchs, einer übermäßigen Nutzung von elektronischen Spielen, von häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlungen, des Verlusts von frei zugänglichem Schulessen und der Unterbrechung der sonst gelebten sozialen Kontakte vergrößern können.

Das „eingeschlossene“ Leben unter prekären Wohnbedingungen und wenig bildungsunterstützenden Angeboten (zum Beispiel durch das Fehlen eines Computers, durch wenig Kommunikation und wenig verständnisvollem familiärem Austausch) verstärken solche sozial bedingten Ungleichheiten. Dies trifft auch auf Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Behinderungen zu. Denn bei Kontaktverboten erhalten nicht einmal Betreuungspersonen Zugang zu ihnen. Kinder- und Jugendärzte in Deutschland sprechen in diesem Zusammenhang von einem möglicherweise traumatischen Verlust von wichtigen Bindungspersonen und weisen darauf hin, dass viele Kinder, Jugendliche und Familien insgesamt nicht die Resilienz besitzen, um die Einschränkungen folgenlos zu überstehen. Große Probleme hätten auch alleinerziehende Eltern, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. „Die Belastungen wiegen in sozial schwachen Familien besonders schwer und vergrößern die Risiken für eine gute Entwicklung von Kindern, sie erhöhen aber auch das Risiko, dass Kinder Vernachlässigung und Gewalt erfahren. Die schrittweise Öffnung von Kindertagesstätten sollte sich primär an dem Bedarf der Kinder und nicht der Eltern oder deren Arbeitgeber orientieren.“ (DAKJ, 2020).

Die Daten der Gewaltambulanz der Charité in Berlin bestätigen, wie sehr Kinder körperlicher Gewalt in den Quarantäne-Zeiten ausgesetzt sind. So gab es in den ersten Lockdown-Monaten deutlich schwerere Verletzungen und Brüche bei Kindern als in den Vor-Corona-Monaten, verursacht durch Tritte, Schläge und Prügel mit Gürteln, Kabeln und Stöcken, durch Würgen, Beißen und Erstickungsversuche. In normalen Schul- und Kita-Zeiten fallen Folgen von körperlicher Gewalt den Erzieher*innen und Lehrer*innen üblicherweise auf, es werden die Jungendämter eingeschaltet. Wegen der Corona-bedingten Schließung von Kitas und Schulen entfielen diese Kontrollinstanzen. Im Vergleich zum Juni 2019 stiegen im Juni dieses Jahres die Kontakte mit der Gewaltschutzambulanz um 30 Prozent an, 783 Gewaltopfer baten um Hilfe, acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Eine weitere Studie – COPSY – mit über 1.000 Kindern und Jugendlichen sowie mehr als 1.500 Eltern, die am Universitätsklinikum in Hamburg durchgeführt wurde, zeigt die psychischen Folgen der Corona-Quarantäne. 71 Prozent der Befragten gaben an, sich durch die Krise belastet zu fühlen. Zwei Drittel berichteten von einer verminderten Lebensqualität und einem geringeren psychischen Wohlbefinden. Vor Corona war dies nur bei einem Drittel der Befragten der Fall. „Wir haben mit einer Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens in der Krise gerechnet. Dass sie allerdings so deutlich ausfällt, hat auch uns überrascht“, so Prof. Dr. Ulrike Ravens-Sieberer, Leiterin der Studie und der Forschungsgruppe „Child Public Health“. Der Schutz der psychosozialen Gesundheit ist daher neben den Strategien zur Infektionsvermeidung als eine gleichberechtigte Herausforderung in Pandemiezeiten nicht nur notwendig, sondern unverzichtbar.

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche alleine benötigen unsere besondere Aufmerksamkeit. Aktuelle Erhebungen weisen auch auf die besondere Schutzbedürftigkeit von Frauen und ihren Kindern hin. So berichtete der Verein Frauenhauskoordinierung, dass beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ ein deutlicher Anstieg der Anrufe zu verzeichnen sei. Im Jahr 2019 zählte er insgesamt 44.700 Beratungsgespräche und damit 122 Gespräche pro Tag. Während er in den vergangenen Wochen im Zuge der Coronabedingten Einschränkungen täglich fast 150 Anrufe verzeichnete. Dabei muss eine Dunkelziffer berücksichtigt werden: Denn immer wieder wurde und wird darüber gemutmaßt, dass Frauen weniger Gelegenheit haben, das Hilfetelefon zu nutzen, wenn ihre Männer oder Lebenspartner ständig zu Hause sind.

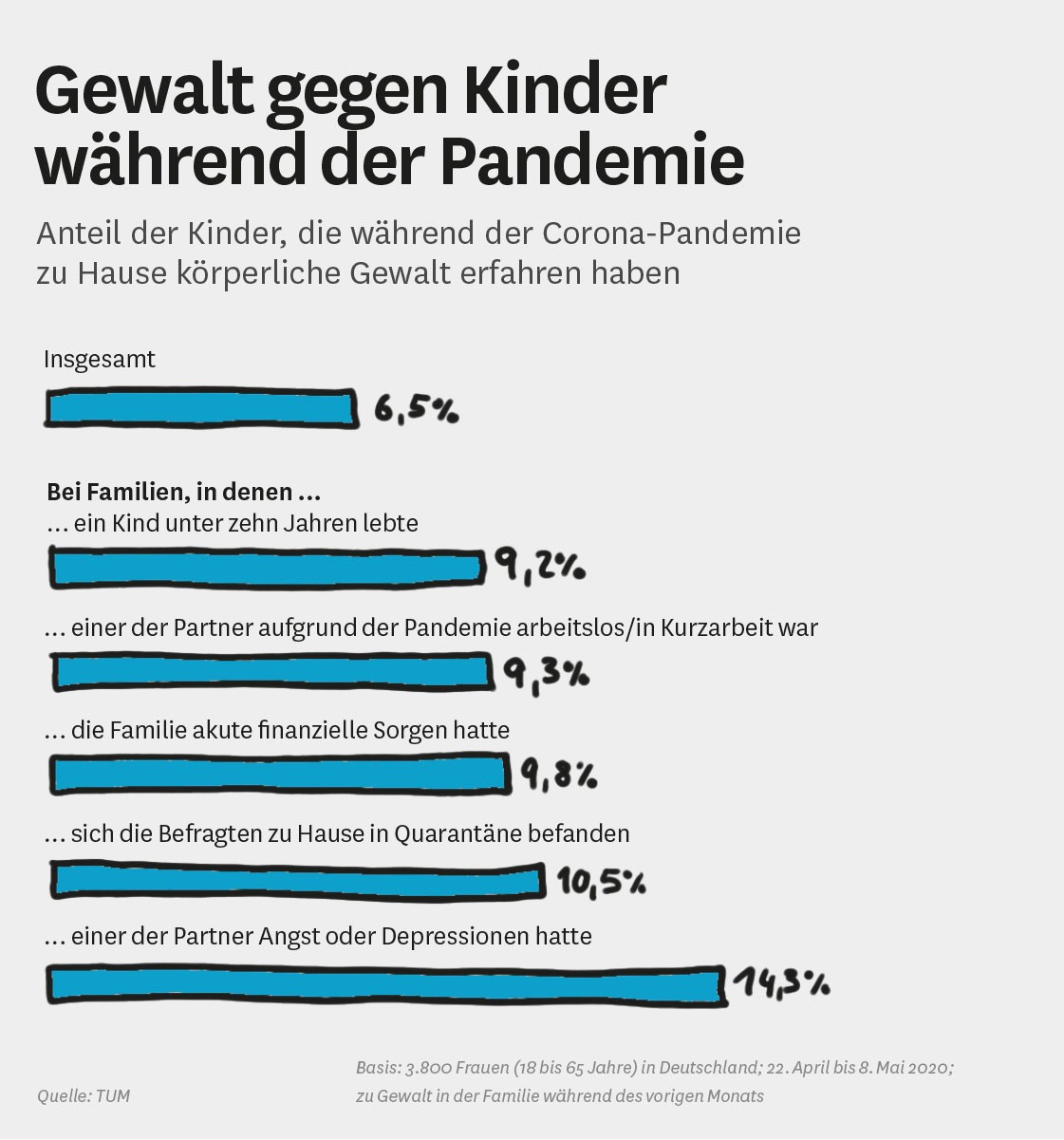

Ähnlich bedrückende Ergebnisse ergaben sich aus einer Online-Befragung der Technischen Universität München und des Leibniz-Institutes für Wirtschaftsforschung, an der 3.800 Frauen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren teilnahmen. Diese Erhebung ist die erste deutsche Studie zu diesem Thema.

Die Auswertungen zeigten, dass:

3,1 Prozent der Frauen zu Hause mindestens eine körperliche Auseinandersetzung erlebten, zum Beispiel Schläge. In 6,5 Prozent der Haushalte wurden Kinder von einem Haushaltsmitglied körperlich bestraft.

3,6 Prozent der Frauen von ihrem Partner zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurden.

3,8 Prozent der Frauen sich von ihrem Partner bedroht fühlten. 2,2 Prozent duften ihr Haus nicht ohne seine Erlaubnis verlassen und in 4,6 Prozent der Fälle regulierte der Partner Kontakte der Frauen mit anderen Personen, auch digitale Kontakte.

sofern akute finanzielle Sorgen vorlagen, es bei 8,4 Prozent zu körperlicher Gewalt gegen Frauen kam, in 9,8 Prozent gegen Kinder.

es in 9,7 Prozent zu körperlicher Gewalt gegen Frauen kam, in 14,3 Prozent zu körperlicher Gewalt gegen Kinder, wenn einer der Partner unter Angst oder Depressionen litt.

es auch Haushalte mit Kindern unter zehn Jahren betraf. Hier richtete sich die körperliche Gewalt gegen 6,3 Prozent der Frauen und gegen 9,2 Prozent der Kinder.

Zielgruppenspezifische Präventions- und Interventionsstrategien müssen daher Notbetreuungsmaßnahmen für Kinder in Kitas oder anderen Einrichtungen vorsehen. Zudem müssen aber auch psychologische Beratungsdienste angeboten werden, um insbesondere das erkennbare Gewaltpotenzial bei Ängsten und Depressionen gegenüber Frauen und Kindern abbauen zu können. Solche Einrichtungen müssen ohne soziale oder finanzielle Barrieren nutzbar gemacht werden. Darüber hinaus muss die Systemrelevanz von Schutzräumen, wie etwa Frauenhäuser, in solchen Krisenzeiten noch mehr als schon üblich anerkannt werden, um eine Hilfe für Frauen und ihre Kinder vor gewalttätigen Partnern, Ehemännern und Vätern der Kinder anbieten zu können.

Neben allen gesellschafts- und gesundheitspolitischen Interventionen dürfen solche individuellen Präventionsmaßnahmen im häuslichen Zusammenhang von erkennbar vulnerablen Gruppen, und da vor allem von Frauen und Kindern, nicht übersehen werden. Es geht eben nicht nur um das Coronavirus, sondern auch um das Schicksal und die psychosozialen Belastungen vieler Menschen in existenziellen Notlagen.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 4. Ausgabe 2020

-

Interview Ortwin Schulte (Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union)

Interview Ortwin Schulte (Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union)„In Krisenzeiten ist die EU besonders stark“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen