Die Bedeutung der Absicherung des Pflegerisikos nimmt stetig zu. Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wächst, zugleich verkleinert sich die Gruppe der Beitragszahler. Die aktuelle Finanzlage und auch die zunehmende Belastung der Pflegebedürftigen fordern ein rasches politisches Handeln.

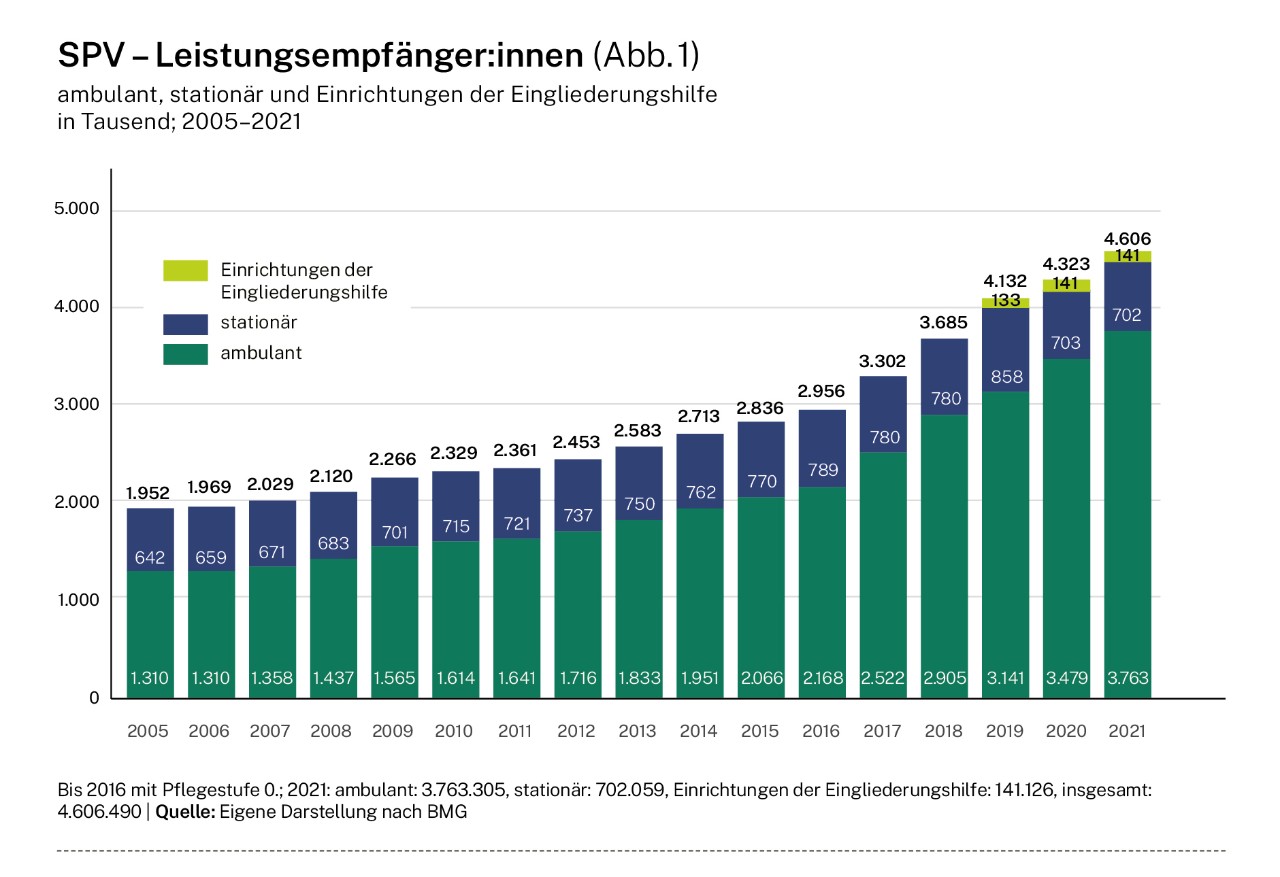

Die Soziale Pflegeversicherung (SPV) steht vor großen Aufgaben. Bereits im Jahr 2030 werden 19 Millionen Menschen in Deutschland leben, die älter als 67 Jahre sind. Insgesamt werden dann aller Voraussicht nach etwa sechs Millionen Menschen – und damit schon über eine Million mehr Menschen als heute – pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sein. Allein im Jahr 2020 ist die Zahl der Leistungsempfänger von 4,1 Millionen auf 4,3 Millionen gestiegen (s. Abb. 1). Auf der anderen Seite gibt es immer weniger Beitragszahler und es ist keineswegs sicher, ob der Produktivitätszuwachs diese Entwicklung ausgleichen kann. Daher müssen jetzt die richtigen Weichen für eine zukunftsfeste SPV gestellt werden.

In 2020 hat die SPV Einnahmen von insgesamt 50,62 Milliarden Euro verzeichnet. Diesen Einnahmen standen Ausgaben in Höhe von 49,08 Milliarden Euro gegenüber. 96 Prozent der Ausgaben waren Leistungsausgaben oder Zuführungen zum gesetzlichen Pflegevorsorgefonds, den Rest bildeten Verwaltungskosten beziehungsweise Kosten für die Medizinischen Dienste (MD). Ende 2020 verblieb somit ein Überschuss von 1,54 Milliarden Euro, der zu einem Mittelbestand von 8,2 Milliarden Euro führte.

2021 drehte sich dann die Finanzlage in der SPV: Einnahmen von 52,05 Milliarden Euro standen Ausgaben von 53,85 Milliarden Euro gegenüber. Durch das entstandene Defizit von -1,35 Milliarden Euro verringerte sich der Mittelbestand auf 6,85 Milliarden Euro. Im Laufe des Jahres 2021 musste aufgrund der schlechten Finanzsituation die Ausgabendeckungsquote auf 70 Prozent einer Monatsausgabe reduziert werden. Damit konnten aus den Betriebsmitteln der Pflegekassen 1,4 Milliarden Euro dem Ausgleichsfonds zugeführt und die Zahlungsfähigkeit des Ausgleichsfonds sichergestellt werden.

Anfang 2022 verschlechterte sich die Finanzlage der SPV weiter. Die SPV schloss aktuell das erste Quartal 2022 mit einem Defizit in Höhe von -1,8 Milliarden Euro ab. Trotz eines zusätzlichen Bundeszuschusses in Höhe von 1,2 Milliarden Euro im April 2022 wird für 2022 ein Defizit von -2,3 Milliarden Euro geschätzt. Insofern wird der Mittelbestand im Ausgleichsfonds weiter abschmelzen.

Als Reaktion darauf plant die Bundesregierung, dass die SPV in 2022 ein Liquiditätsdarlehen bis zu einer Milliarde Euro, wenn nötig mehrfach in 2022, zulasten des Bundes aufnehmen kann. Das schafft zwar kurzfristig einen gewissen finanziellen Spielraum, löst aber nicht das Grundproblem einer soliden Finanzierung der SPV. Das Problem wird vielmehr auf 2023 verschoben beziehungsweise verschärft, da das Darlehen spätestens Ende 2023 zurückgezahlt werden muss. Die Finanzsituation wird immer angespannter, Lösungen auf drängende Fragen wie steigende Eigenanteile und verbesserte Leistungen müssen gefunden werden.

Stärkere Belastung Pflegebedürftiger

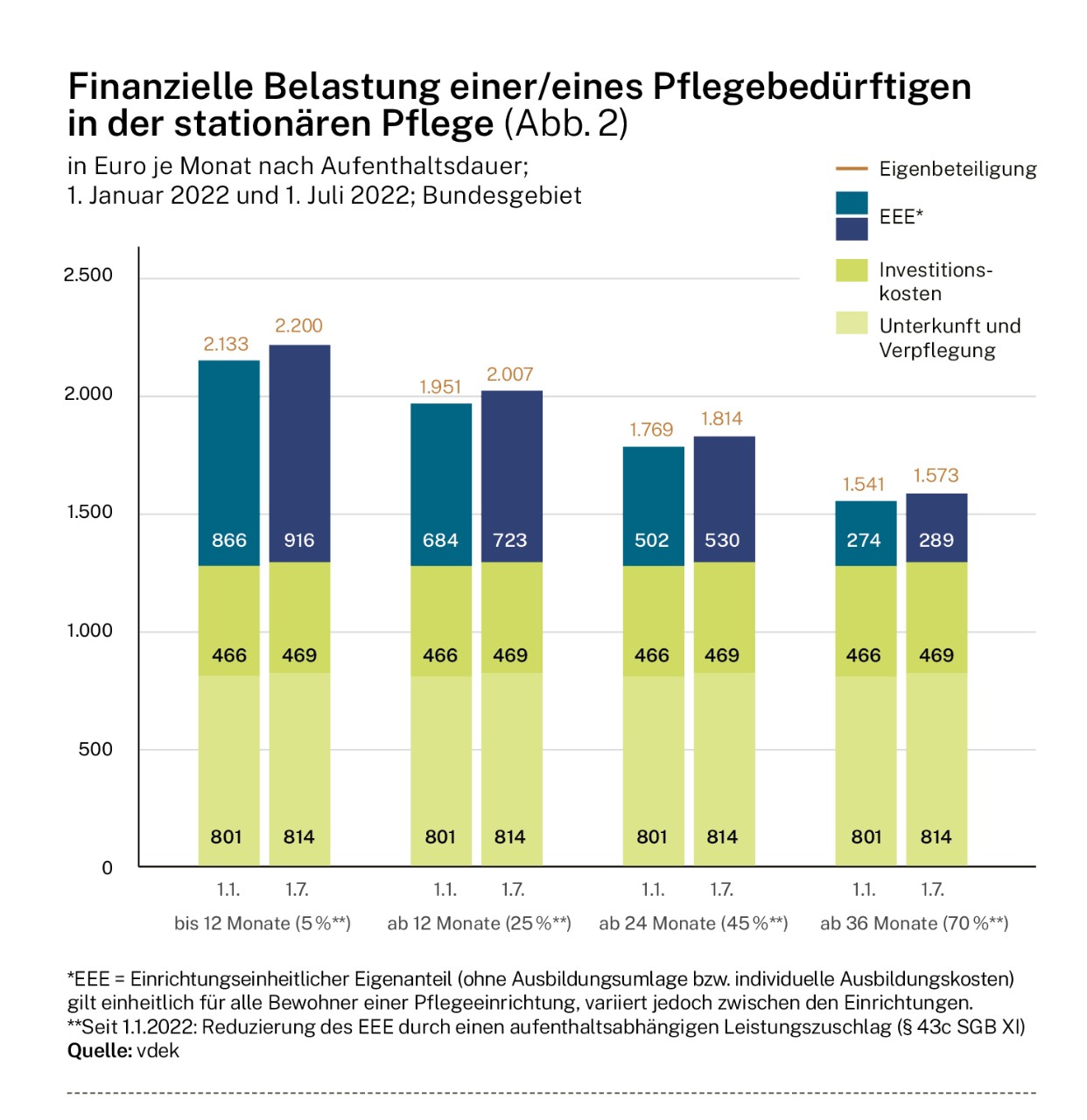

Weiterhin steigende (Pflege-)Kosten führen dazu, dass Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen weiterhin einer steigenden finanziellen Belastung ausgesetzt sind. Diese lag für Pflegebedürftige, die weniger als zwölf Monate in der Einrichtung leben, am 1. Juli 2022 im Durchschnitt bei 2.200 Euro pro Monat (s. Abb. 2). Dies entspricht einer Steigerung von rund drei Prozent innerhalb eines halben Jahres. Für Pflegebedürftige, die länger als 36 Monate im Pflegeheim leben, ist die Belastung im gleichen Zeitraum nur leicht gestiegen und beträgt derzeit 1.573 Euro.

Im ambulanten Bereich trifft die Teuerung der professionellen Pflege die Pflegebedürftigen insofern, als sie sich weniger Pflegeleistungen aus dem ihnen zur Verfügung stehenden Budget einkaufen können. Die Problematik der stärkeren Belastung Pflegebedürftiger wurde vom damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn noch erkannt und es wurde eine „kleine Pflegereform“ Ende letzten Jahres auf den Weg gebracht. Mit dieser wurden die ambulanten Sachleistungsbeträge zum Jahresbeginn angehoben und im stationären Bereich ein nach der Verweildauer abhängiger Vergütungszuschlag eingeführt. Letzterer entlastet vor allem Pflegebedürftige, die länger im Pflegeheim leben, mittlerweile recht deutlich. Immerhin rund ein Drittel der bei den Ersatzkassen versicherten Pflegebedürftigen erhält hier einen Zuschuss von 70 Prozent.

Es bleibt fraglich, wie lange diese Verbesserungen spürbar sind. Denn obwohl die SPV allein für die Zuschüsse zu den stationären Eigenanteilen derzeit rund drei Milliarden Euro pro Jahr aufbringen muss, droht ausgerechnet das politische Vorzeigeprojekt zur besseren Bezahlung der Pflegefachkräfte diese Entlastung aufzuzehren. Die ab September 2022 geltende Pflicht, alle Beschäftigen nach Tarifniveau zu vergüten, wird zu deutlich steigenden Vergütungssätzen führen. Zusammen mit den derzeit hohen Energie- und Lebensmittelkosten wird in 2022 eine Preissteigerung von teilweise bis zu 30 Prozent erwartet.

Weitere Entlastungen wären also angezeigt, sind aber angesichts der eingangs geschilderten angespannten finanziellen Situation der SPV derzeit ohne spürbare Beitragssatzsteigerungen wohl kaum möglich. Verschärft wird die finanzielle Situation auch dadurch, dass allein die stark steigende Anzahl der Leistungsempfänger einen erhöhten Finanzbedarf nach sich zieht. So gehen Hochrechnungen davon aus, dass der Beitragssatz auf knapp vier Prozent erhöht werden müsste, um allen Pflegebedürftigen in 2030 die heutigen Leistungen zu finanzieren.

Alternative Entlastungsansätze

Vor dem Hintergrund gilt es, auch andere Ansätze zu nutzen, um die Pflegebedürftigen finanziell zu entlasten. Ein bedeutsamer Hebel bleibt seit Jahren ungenutzt: Durch eine angemessene Investitionskostenförderung der Länder könnten Pflegebedürftige deutlich entlastet werden – ambulant und stationär. Immerhin liegen diese Kosten derzeit bei durchschnittlich 469 Euro pro Monat. Völlig zurecht richtete Claudia Moll, Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, anlässlich der 95. Gesundheitsministerkonferenz den dringenden Appell an die Länder, diese Kosten endlich zu übernehmen und sich ihrer finanziellen Verantwortung zu stellen. Im Übrigen würde sich auch eine volle Übernahme der Pflege-Ausbildungskosten durch die Länder mit deren Zuständigkeit decken.

Mit Blick auf die angespannte finanzielle Situation der SPV muss politisch auch über eine Beteiligung der privaten Pflegeversicherung am Solidarausgleich mit der SPV diskutiert werden. Das wäre erstens solidarisch, da die private im Vergleich zur Sozialen Pflegeversicherung vor allem einkommensstarke Personen mit geringerer Pflegewahrscheinlichkeit versichert. Und es würde zweitens die SPV um rund zwei Milliarden Euro jährlich entlasten. Festzuhalten bleibt, dass die SPV ein solides Finanzkonzept für die Zukunft braucht. Nur so kann der steigenden Zahl an Pflegebedürftigen und auch der steigenden finanziellen Belastung Pflegebedürftiger auf Dauer begegnet werden. Die Pflegeversicherung fährt aktuell auf finanzieller Reserve, da können die derzeit im Raum stehenden Pläne für ein Liquiditätsdarlehen zulasten des Bundes kaum als langfristige Lösung angesehen werden.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (4. Ausgabe 2022)

-

Interview mit Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger, Professor an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld

Interview mit Prof. Dr. Dr. Thomas Gerlinger, Professor an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften an der Universität Bielefeld„Verantwortung für Prävention auf viele Schultern verteilen“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen