Mit einem Vierklang aus Impfen, Testen, Kontaktnachvollziehung und Öffnungen wollen Bund und Länder ein Stück Normalität in den Alltag der Menschen zurückbringen. Eine zunehmend elektronische Kontaktnachverfolgung soll die Gesundheitsämter entlasten. Expertin für die Gesundheitsämter ist Dr. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. (BVÖGD). Im Interview bewertet sie die Situation der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie, wie die digitale Kontaktnachverfolgung vorankommt und ob das Öffnungskonzept von Bund und Ländern tragfähig ist.

Frau Dr. Teichert, was reizt Sie persönlich daran, im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens tätig zu sein?

Dr. Ute Teichert: Tatsächlich finde ich, es gibt nichts Spannenderes. Der Öffentliche Gesundheitsdienst hat ein breites Betätigungsfeld. Ich kann dort alle Medizinbereiche überblicken und habe alle Bevölkerungsgruppen im Blick, unabhängig vom Versichertenstatus. Hinzu kommt die Aktualität der Arbeit. Über die Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen können wir viele Brücken bauen und Forschungsvorhaben oder andere Projekte anstoßen, auch gemeinsam mit den Krankenkassen. Denn wir sind in einer guten Schlüsselposition, weil wir die Kontakte in alle Gesundheitsämter haben.

Wie haben Sie das vergangene Pandemie-Jahr aus Sicht des ÖGD erlebt?

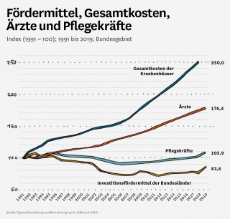

Dazu gibt es zwei Betrachtungsweisen. Einerseits haben wir lange vor der Pandemie darauf hingewiesen, dass der ÖGD im Gesundheitssystem schlecht aufgestellt ist. Über die letzten Jahrzehnte hinweg wurde er durch Personalabbau und den Wegfall von Aufgaben sukzessive geschwächt. Auch vor Pandemien haben wir immer wieder gewarnt. Denn es gab durchaus Vorboten wie EHEC und die Schweinegrippe. Andererseits staunen wir darüber, was die Pandemie in puncto öffentlicher Aufmerksamkeit bewirkt hat. Die Arbeit des ÖGD wird jetzt von vielen Menschen wahrgenommen. Früher musste ich mich gelegentlich dafür rechtfertigen, dass ich als Amtsärztin arbeite. Heute erleben wir eine gesellschaftliche Anerkennung, die ich so nie erwartet hätte.

Der ÖGD bzw. die rund 375 kommunalen Gesundheitsämter waren und sind vor allem für die Erfassung und Nachverfolgung von Infektionen verantwortlich. Damit waren sie jedoch schnell überfordert. Woran lag das?

Grundsätzlich ist die Personenkontaktnachverfolgung eine Aufgabe der Gesundheitsämter, die im Infektionsschutzgesetz festgelegt ist. Sie findet bei Tuberkulose, Masern und auch bei allen anderen meldepflichtigen Erkrankungen statt. Diese Aufgabe ist daher nichts Neues und nicht erst durch die Corona-Pandemie entstanden. Neu sind aber die enorm hohen Fallzahlen. Vor der Pandemie hat die Kontaktnachverfolgung gut funktioniert. Aber dass es innerhalb eines Tages plötzlich bis zu 5.000 Kontaktpersonen gibt, damit konnte niemand rechnen. Im Rahmen einzelner Corona-Ausbrüche, etwa beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh, gab es aber innerhalb kürzester Zeit solche Fallzahlen. Wie soll ein Gesundheitsamt diese auf einmal abarbeiten können? Zu einem großen Problem wurden plötzlich auch die jahrelang praktizierten Wege der Kontaktübermittlung, angefangen von Faxen über das Mailen von Word- oder Excel-Tabellen bis hin zu Telefonaten. Bei der Menge der Fallbearbeitungen kamen die Gesundheitsämter nicht mehr hinterher – was nach außen den falschen Eindruck der Rückständigkeit erweckte.

Welche Unterstützung haben Sie bei der Bewältigung der schleppend verlaufenen Kontaktverfolgung von der Politik erhalten?

Im Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes haben wir im vergangenen Jahr eine vom Bund finanzierte Freiwilligenbörse aufgebaut, die sich an Medizinstudierende richtete. Seit diesem Jahr können sich auch Studierende aus anderen Fachrichtungen melden, wenn sie im Gesundheitsamt aushelfen wollen. Zudem finanziert der Bund ein eigenes Programm von bislang 1.500 sogenannten Containment-Scouts, die in Vollzeit für einen bestimmten Zeitraum in den Gesundheitsämtern eingestellt werden. Beide Programme laufen separat und ergänzen sich gut. Auch die ÖGD-eigenen Verwaltungen haben reagiert, ein Teil ihrer Mitarbeiter unterstützte die Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung. Im Sommer kamen die Bundeswehrsoldaten hinzu und auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen hat Ärzte geschickt, die bis in den Herbst hinein in den Gesundheitsämtern tätig waren.

Eine eher kurzfristig angelegte Personalplanung…

Ja, die Idee, Hilfskräfte schnell einzusetzen, nützt auf jeden Fall bei einer kurzfristigen Krise. Aber die Pandemie dauert bereits seit einem Jahr an und wird sich voraussichtlich noch über Monate hinziehen. Deshalb müssen wir von der kurzsichtigen Personalpolitik wegkommen, die getrieben ist von der Idee, dass weniger Arbeit anfällt, wenn die Infektionszahlen sinken. Aber diese Annahme ist falsch. Viele Tätigkeiten, die normalerweise im Gesundheitsamt anfallen, liegen derzeit brach. Es finden zum Beispiel derzeit keine Einschulungsuntersuchungen und keine Trinkwasseruntersuchungen statt. Das wird negative Folgen haben. Oder nehmen wir das Beispiel der Zahngesundheit: Seit einem Jahr gibt es keine Kariesprophylaxe mehr. In ein paar Jahren werden wir eine Generation von Kindern haben, in der Zahnkaries wieder verstärkt auftritt.

Muss die Kontaktnachverfolgung digitaler werden?

Ja, mit der Digitalisierung können wir den Prozess beschleunigen. Zum Teil sind schon Schritte erfolgt, und Labore melden auf digitalem Weg. Wir können dasselbe auch für die Kontaktdokumentation machen, indem wir Systeme nutzen, die es bereits gibt, wie die Luca-App. Diese App ermöglicht eine schnelle Kontaktnachverfolgung für private Treffen, öffentliche Veranstaltungen, Geschäfte und Gastronomie. Die Gäste können sich mit ihrem Handy in der Luca-App anmelden und mit einem QR-Code in eine Veranstaltung einchecken. Wird ein Gast positiv auf das Coronavirus getestet, werden seine verschlüsselten Daten an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt und dort in die Pandemiesoftware SORMAS übertragen. Die Kombination aus Luca-App und SORMAS ist perfekt und spart Zeit.

Aber bislang gibt es einen digitalen Flickenteppich, weil viele Gesundheitsämter die kostenlose Pandemiesoftware SORMAS gar nicht nutzen.

Das hängt damit zusammen, dass die Gesundheitsämter mittlerweile eigene Systeme haben, die gut funktionieren. Es ist mit einigem Aufwand verbunden, Mitarbeiter für neue Systeme zu schulen. Allerdings fände ich es besser, wenn SORMAS bundesweit von allen Gesundheitsämtern genutzt würde, um damit das volle Potenzial zu entfalten. Dann bekämen wir auch eine bessere Vernetzung untereinander hin, die bislang leider fehlt. Wie SurvNet und DEMIS sollte die Einführung einer Software gesetzlich geregelt sein.

Stichwort Pandemiebekämpfung: Welche Bausteine sind aus Ihrer Sicht notwendig?

Zu den Bausteinen zählen neben der Digitalisierung und der Kontaktpersonenverfolgung eine effektive Schnelltest- und Impfstrategie. Dies alles muss zusammenwirken. Ich halte es auch für ganz wichtig, die Gesundheitsämter grundsätzlich adäquat mit mehr und ausreichendem Fachpersonal auszurüsten, da diese eine wichtige Rolle in der Pandemiebekämpfung haben.

Wie schätzen Sie die bisherige Impfstrategie ein?

Ähnlich wie bei der Digitalisierung haben wir einen Flickenteppich. Für das Impfen sind die Länder zuständig. In einigen Ländern klappt das sehr gut. Die Berliner Impfzentren beispielsweise sind hervorragend organisiert und stemmen die Arbeit mit Unterstützung von Hilfsorganisationen. Ich kenne aber auch andere Beispiele, wo es nicht so gut läuft und weder die Hilfsorganisationen noch der ÖGD beteiligt sind. Das ist schade, denn damit wird auf diejenigen Strukturen verzichtet, die in der Vergangenheit Erfahrungen gesammelt haben. Im Jahr 2000 hatte ich im Gesundheitsamt beispielsweise schon damit begonnen, die ersten Pockenimpfstellen aufzubauen. Heute sehe ich bezüglich der Corona-Impfungen zwei Probleme: Erstens haben wir ein Organisationsproblem bei den Impfstoffen und ihrer Verteilung. Zweitens haben wir ein großes Kommunikationsproblem rund um die Impfung. Beides hätte viel früher angegangen werden müssen.

Viele Menschen setzen auch auf die Schnellteststrategie, um ein Stück „Normalität“ in ihren Alltag zurückzubringen. Ist das berechtigt?

Grundsätzlich finde ich Schnelltests sehr gut. Ich selbst habe vor einiger Zeit an einer Präsenzveranstaltung teilgenommen, in deren Vorfeld ich getestet wurde. Zehn Personen nahmen an der Diskussionsveranstaltung vor Ort teil, alle anderen waren digital zugeschaltet. In Richtung solcher Hybridveranstaltungen wird es sicherlich weitergehen. Das halte ich auch für sinnvoll. Konterkariert wird dieser gute Ansatz, wenn in anderen Bereichen wie dem öffentlichen Nahverkehr die Sicherheit durch zu viel Gedränge gefährdet wird. Das habe ich auf dem Weg zur besagten Tagung ebenfalls selbst erlebt. Es reicht eben nicht, nur in einigen Bereichen vorbildliche Hygienekonzepte einzuführen.

Beim Corona-Modellprojekt in Tübingen werden Schnelltests gezielt eingesetzt, damit die Menschen in der Stadt wieder einkaufen gehen können und die Zahl der Neuinfektionen trotzdem niedrig bleibt. Ist das ein gutes Vorbild?

Ich finde das Tübinger Beispiel sehr beeindruckend. Endlich gibt es Menschen, die etwas anpacken, anstatt alles zu zerreden. Wir brauchen mehr positive Beispiele, die wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden, um auch anderen die Chance zu geben mitzumachen. Immer wieder nur auf den nächsten Lockdown zu warten, ist der falsche Weg. Allerdings reicht es nicht aus, nur auf Schnelltests zu setzen, es müssen verschiedene Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn die Schnelltests nur eingesetzt werden, um flächendeckende Öffnungsstrategien bei hohen Fallzahlen einzuführen, halte ich das sogar für gefährlich.

Wegen der dritten Welle sind große Öffnungsschritte in weite Ferne gerückt. Was empfehlen Sie stattdessen?

Das Öffnungskonzept von Bund und Ländern wird in der Praxis nicht umgesetzt. Was wir brauchen, ist ein anderer Öffnungsansatz. Diejenigen Kommunen und Gemeinden, die eine stabile 7-Tage-Inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern haben – und davon gibt es einige –, können mit einem vernünftigen Konzept aus Teststrategie, Kontaktpersonennachverfolgung und Digitalisierung Öffnungsschritte einleiten. Alle anderen über dem Wert von 50 dürfen nicht öffnen. Es gibt ein Prinzip und eine Vision, an der alle mitarbeiten können. Derzeit bangen alle, wenn sie über den Inzidenzwert von 100 kommen. Warum macht man es also nicht umgekehrt und sagt all denjenigen, die unter dem Wert von 50 sind, dass sie öffnen können? Dann würden sich die Menschen vielleicht mehr anstrengen, weil es eine klare Öffnungsperspektive gibt, wenn die Zahlen niedrig sind.

Uns interessieren zum Schluss die Zukunftsperspektiven des ÖGD. Im September 2020 wurde der Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst beschlossen. Bis Ende 2021 sollen 1.500 Stellen zusätzlich geschaffen werden und dann noch mal 3.500 Stellen. Für wie realistisch halten Sie, dass diese Stellen dann überhaupt besetzt werden können?

Ein deutlicheres Signal vonseiten des Bundes als jetzt, nämlich Geld in das System geben zu wollen, habe ich noch nie erlebt. Das ist eine historische Chance. Ich begrüße das sehr. Ich bin aber skeptisch, ob diese Zahlen eingehalten werden. Dass Akteure auf allen Ebenen die entsprechende Umsetzung ausbremsen – dafür habe ich kein Verständnis.

Sie setzen sich seit Jahren für bessere Gehälter für die Amtsärzte ein. Wie ist der Stand: Wie viele Amtsärzte gibt es derzeit und wohin geht die Tendenz?

Wir haben bundesweit rund 2.500 Ärzte und Ärztinnen, die in den Gesundheitsämtern arbeiten, bei einer Gesamtzahl von rund 380.000. Also handelt es sich nur um einen verschwindend geringen Teil. Wir haben auch ein erhebliches Nachwuchsproblem – und dies liegt auch entscheidend mit daran, dass Fachärzte im Gesundheitsamt deutlich weniger verdienen als im Krankenhaus. Wenn Sie ins Gesundheitsamt wechseln wollen, müssen Sie alleine Gehaltseinbußen von bis zu 1.000 Euro pro Monat einrechnen.

Wo verorten Sie den ÖGD künftig im deutschen Gesundheitssystem?

Hier muss ein komplettes Umdenken stattfinden, weil wir bisher immer nur in den Bereichen ambulante und stationäre Versorgung denken. Wir müssen den ÖGD in diesem System stärker berücksichtigen. Wenn ich krank bin, erwarte ich, dass ich in der Arztpraxis oder im Krankenhaus gut versorgt werde. Aber um festzustellen, ob dort nach Hygienestandards gearbeitet wird, ob medizinische Grundsätze eingehalten werden, ob überhaupt genügend Praxen und Krankenhäuser vorhanden sind, braucht es einen Blick auf die Gesamtversorgung. An dieser Stelle ist der ÖGD in die gesamte Versorgungsplanung viel zu wenig einbezogen, obwohl er als lokaler Player vor Ort eigentlich genau diesen Überblick hat.

Der ÖGD ist mit seinen Gesundheitsämtern dezentral organisiert. Vor einiger Zeit kam der Vorschlag auf, in Anknüpfung an das ehemalige Bundesgesundheitsamt wieder ein zentrales Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit einzuführen. Was denken Sie darüber?

Wir brauchen beides – die kommunale Struktur und den Ausbau der Strukturen auf Landes- und Bundesebene. Der ÖGD ist an die kommunale Struktur angebunden. Das ist wichtig und sinnvoll, bezogen auf die regionale Einbindung. Was jedoch fehlt, sind fachliche Leitlinien. Denn jedes Gesundheitsamt arbeitet bislang in seiner dezentralen Struktur. Das Robert Koch-Institut kann zwar Empfehlungen aussprechen, aber diese decken nicht den Gesamtbereich der öffentlichen Gesundheit ab. Gesundheit ist Ländersache, aber die wenigsten Länder verfügen über eine fachliche Leitstruktur.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 2. Ausgabe 2021

-

Interview mit Dr. Ute Teichert, Vorsitzende des BVÖGD

Interview mit Dr. Ute Teichert, Vorsitzende des BVÖGD„Der Öffentliche Gesundheitsdienst hat neue Anerkennung erfahren“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen