Im internationalen Vergleich verfügt das deutsche Gesundheitswesen über außerordentlich hohe finanzielle Ressourcen, diese könnten jedoch effizienter eingesetzt werden. Umfangreiche Kapazitäten und ein allgemein guter Systemzugang führen zu einem äußerst hohen Leistungsvolumen. Versorgungsqualität und Gesundheitszustand der Bevölkerung (Health Outcomes) liegen jedoch häufig nur im internationalen Durchschnitt.

Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass Gesundheitssysteme weltweit auf eine Notlage dieser Tragweite nicht vorbereitet waren. Sie hat auch veranschaulicht, dass sich die Erwartungen an ein gut funktionierendes Gesundheitssystem wandeln und die Themen Resilienz, Patientenzentrierung der Versorgung oder ökologische Nachhaltigkeit zukünftig eine größere Rolle spielen werden. Dies spiegelt sich auch im neuen „Health Systems Performance Assessment Framework“ der OECD wider, mit dem die Leistungsfähigkeit von Gesundheitssystemen evaluiert werden kann. Aber wie steht es eigentlich um die Gesundheitsversorgung in Deutschland und den Gesundheitszustand der Bevölkerung? Und wie lässt sich die Leistungsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens im europäischen Kontext einordnen?

Gemessen an der Wirtschaftsleistung wendet kein Land in Europa mehr für Gesundheit auf als Deutschland. Im Jahr 2022 lag der finanzielle Ressourcenaufwand in Deutschland bei 12,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im gesamten EU-Raum lag dieser Wert bei 10,4 Prozent. Weltweit gaben nur die USA mehr für Gesundheit aus (16,5 Prozent). Umgerechnet auf die Bevölkerung lagen die Gesundheitsausgaben pro Kopf in Deutschland bei rund 5.300 Euro (in Kaufkraftparitäten). Das sind 50 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt, circa 20 Prozent mehr als in Frankreich und 10 Prozent mehr als in Österreich.

Dieser umfangreiche Mitteleinsatz sorgt für eine hohe Verfügbarkeit an Gesundheitspersonal und Infrastruktur. Für die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung sorgen in Deutschland unter anderem 4,5 Ärztinnen und Ärzte beziehungsweise 12 Krankenpflegerinnen und -pfleger pro 1.000 Einwohnende. Damit weist Deutschland eine 10 Prozent höhere medizinische sowie eine 40 Prozent höhere pflegerische Personalausstattung als der EU-Durchschnitt auf. Nur in wenigen europäischen Ländern sieht die Personalsituation besser aus: Österreich hat mehr medizinisches Personal, Norwegen und die Schweiz mehr Pflegepersonal. Trotz des vergleichsweise hohen allgemeinen Personalstandes im Gesundheitsbereich scheint die Arbeitsbelastung aufgrund hoher Behandlungsvolumen in Deutschland allerdings enorm zu sein. So ist zum Beispiel das Verhältnis von Pflegekräften zu Betten im Krankenhaus eines der niedrigsten in Europa. Zudem gibt es in Deutschland natürlich wie in vielen anderen Ländern regionale Unterschiede in der Personalausstattung. Bei einer detaillierten Analyse der deutschen Ärzteschaft fällt zudem auf, dass der Anteil der an der hausärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte mit 16 Prozent im europäischen Vergleich eher gering ist.

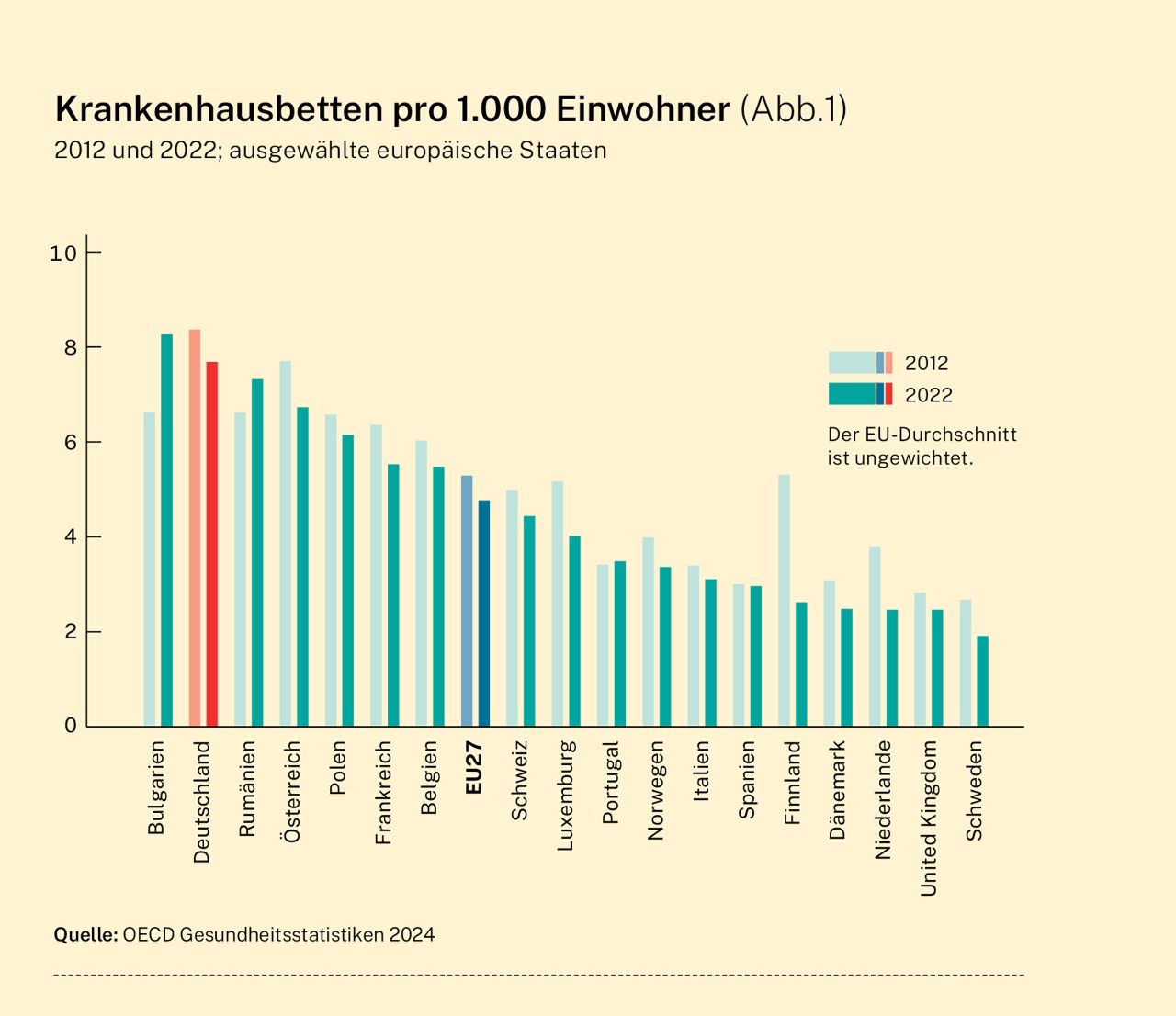

Bei der stationären Behandlungskapazität steht Deutschland schon seit Langem weit oben. Mit 7,7 Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner hat Deutschland – bezogen auf die Bevölkerung – eine 60 Prozent höhere Bettenkapazität als der EU-Durchschnitt, die lediglich von Bulgarien übertroffen wird. Frankreich (5,5), die Schweiz (4,4) oder Dänemark (2,5) organisieren die stationäre Versorgung ihrer Bevölkerungen mit wesentlich weniger Betten.

Diese hohe Verfügbarkeit an Gesundheitspersonal und Infrastruktur führt zu einer umfassenden Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Im Schnitt geht jeder Bundesbürger beziehungsweise jede Bundesbürgerin jährlich knapp zehnmal zu einer Ärztin oder einem Arzt – und damit häufiger als die meisten europäischen Nachbarn. Allerdings basiert diese Zahl auf administrativen Daten, welche die tatsächliche Kontaktzahl unterschätzen dürfte. Zum Vergleich: In Frankreich gehen die Menschen nur 5,6 Mal pro Jahr zu einer Ärztin oder einem Arzt.

Auch im stationären Bereich ist die Leistungsinanspruchnahme in Deutschland sehr hoch. Mit 213 Krankenhauseinweisungen pro 1.000 Einwohnenden lag sie im Jahr 2022 knapp 40 Prozent über dem EU-Durchschnitt. In Frankreich oder der Schweiz liegt diese Quote um ungefähr ein Viertel niedriger; in Dänemark oder Schweden ist die Rate der stationären Einweisungen um circa 40 Prozent geringer. Auch bei elektiven Eingriffen liegt Deutschland in der Spitzengruppe. Bezogen auf die Bevölkerung führt innerhalb der EU kein Land mehr Knie- oder Hüftgelenkersatzoperationen durch.

Das deutsche Gesundheitssystem gilt im Allgemeinen als gut zugänglich. Routinemäßig europaweit durchgeführte Befragungen weisen auf einen relativ geringen „ungedeckten Behandlungsbedarf“ hin. Ein vergleichsweise geringer Anteil der deutschen Bevölkerung gibt bei diesen Umfragen an, aus finanziellen Gründen oder aufgrund zu langer Wartezeiten beziehungsweise der Entfernung zum Behandlungsort auf eine medizinische Behandlung zu verzichten. Auch andere Daten stützen die These eines guten Systemzugangs. Zum einen kann das hohe Behandlungsvolumen als Indiz dafür genommen werden, zum anderen suggerieren Daten auf aggregierter Ebene, dass die finanzielle Abdeckung gegen krankheitsbedingte Kosten in Deutschland stärker ausgeprägt ist als anderswo. Der Anteil der selbst zu tragenden Kosten an den gesamten Gesundheitsausgaben lag in Deutschland im Jahr 2022 bei rund 11 Prozent – deutlich unter den meisten anderen EU-Staaten. Daraus kann man ableiten, dass das Leistungspaket der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland umfangreicher als anderswo ist.

Die verfügbaren Daten zur Ermittlung der Versorgungsqualität zeigen für Deutschland ein gemischtes Bild: So hat Deutschland beispielsweise eine international sehr geringe Verschreibungsrate für Antibiotika. Dies gilt als Indikator für ein verantwortungsvolles Verschreibungsverhalten von Ärztinnen und Ärzten und ist ein Beitrag, um Antibiotikaresistenz zu vermeiden. Bei vermeidbaren Krankenhauseinweisungen sieht es allerdings anders aus. Deutschland verzeichnet vergleichsweise hohe Raten an stationären Krankenhausfällen aufgrund von Diabetes, Herzinsuffizienz und COPD/Asthma. Diese Krankheiten können prinzipiell ambulant behandelt werden, und eine hohe Zahl an stationären Aufenthalten mit diesen Diagnosen lässt auf Lücken in der Primärversorgung schließen. In anderen Ländern wie beispielsweise Österreich, Italien, der Schweiz oder den Niederlanden sind Krankenhauseinweisungen für diese Krankheiten teilweise deutlich geringer. Neben dem schon erwähnten Verbesserungspotenzial in der Primärversorgung trägt in Deutschland auch die strikte Trennung zwischen ambulantem und stationärem Sektor und die damit zusammenhängende eher schwächer ausgeprägte Koordination und Integration von Leistungen zur hohen Zahl an Krankenhausfällen bei.

Auch bei der stationären Akutversorgung weisen die verfügbaren Indikatoren nur auf eine durchschnittliche Qualität in Deutschland hin. So liegt die 30-Tage-Sterblichkeit nach Herzinfarkt über der Mehrzahl der EU-Staaten. Bei der 30-Tage-Mortalität nach Schlaganfall ist Deutschland hingegen etwas besser als der EU-Durchschnitt. Die überdurchschnittliche Mortalität bei Herzinfarkt mag auch damit zusammenhängen, dass in Deutschland viele kleine Krankenhäuser ohne ausreichend Personal oder technische Ausstattung komplexe Leistungen erbringen. Bei Schlaganfall hingegen ist die Behandlung in spezialisierten Stroke-Units üblich.

Die Messung und der internationale Vergleich der Patientenzentrierung der Versorgung sowie der Qualität und der Outcomes aus Patientenperspektive gestalten sich momentan noch als schwierig. In den letzten Jahren hat die OECD einen Patientensurvey („Patient-Reported Indicator Survey“ – PaRIS) entwickelt, der diese Lücke schließen soll. Er richtet sich an chronisch erkrankte Patienten und erste Ergebnisse zu den Patientenerfahrungen aus 20 Ländern werden 2025 veröffentlicht.

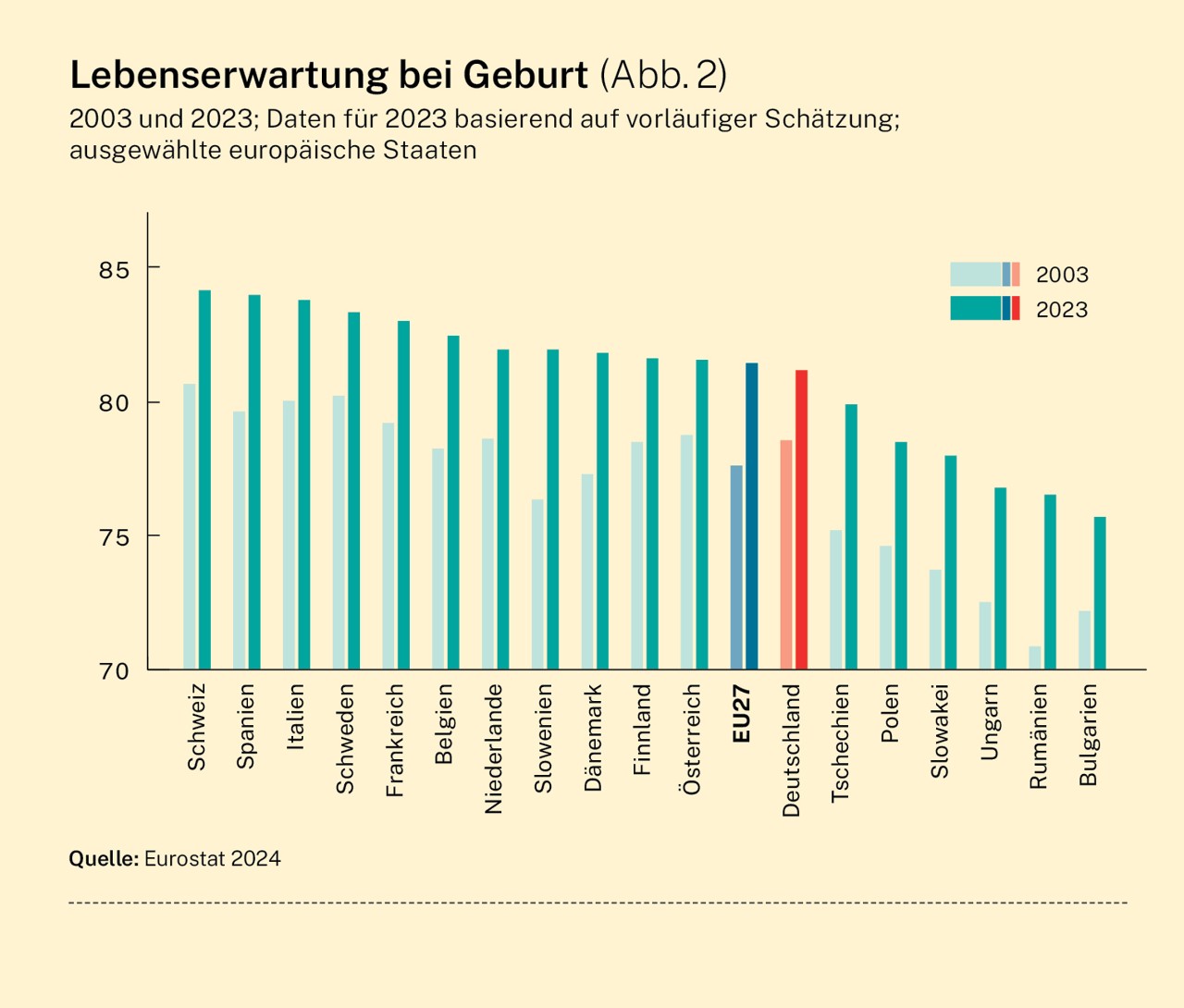

Der hohe Ressourcenaufwand in Deutschland spiegelt sich nicht in einer höheren Lebenserwartung oder besseren Health Outcomes wider. So lag die Lebenserwartung bei Geburt im Jahr 2023 geschätzt bei 81,2 Jahren, knapp unter dem EU-Durchschnitt. Unter denjenigen 15 europäischen Staaten (EU-15), die bis zur EU-Erweiterung im Jahr 2004 die EU definierten (hauptsächlich aus Süd-, West- und Nordeuropa), ist Deutschland dabei mittlerweile Schlusslicht. In Luxemburg, Italien, Spanien, Schweden, aber auch der Schweiz werden die Menschen im Durchschnitt über zwei Jahre älter. Zudem war der Anstieg der Lebenserwartung in Deutschland zwischen 2000 und 2023 weniger stark ausgeprägt als in den meisten anderen EU-Staaten. Auch bei anderen Health Outcomes wie der durch Prävention und Behandlung vermeidbaren Sterblichkeit oder dem selbsteingeschätzten Gesundheitszustand liegt Deutschland nur im Mittelfeld der EU.

Neben dem Systemzugang und der Versorgungsqualität gibt es natürlich noch viele weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung haben. Einer davon ist der Umgang mit gesundheitlichen Risiken. Auch hier ist die Situation gemischt. Einerseits wird in Deutschland mehr Alkohol konsumiert als im EU-Schnitt (10,6 Liter pro Kopf jährlich) und ein etwas höherer Anteil der Bevölkerung (54 Prozent) ist übergewichtig oder adipös. Andererseits ist der Tabakkonsum in Deutschland inzwischen weniger weit verbreitet als in anderen EU-Staaten (15 Prozent der Erwachsenen rauchen täglich) und die deutsche Bevölkerung ist häufiger körperlich aktiv. Zudem scheint die Teilnahmebereitschaft an Krebsvorsorgeuntersuchungen in Deutschland etwas weniger stark ausgeprägt zu sein als in anderen europäischen Ländern.

In der Gesamtbetrachtung kann man festhalten, dass das deutsche Gesundheitswesen zu wenig „value for money“ (Preis-Leistungs-Verhältnis) erbringt: dem sehr hohen finanziellen Mitteleinsatz sollten bessere Ergebnisse gegenüberstehen. Das deutsche System produziert zwar ein hohes Leistungsvolumen, allerdings erreichen andere Länder mit weniger Ressourcen bessere Health Outcomes. Ein Ansatzpunkt könnte dabei in der Reduzierung der Krankenhausfallzahlen liegen. Eine Stärkung der Primärversorgung, eine bessere sektorenübergreifende Integration von Leistungen sowie eine Förderung ambulanter beziehungsweise tagesstationärer Eingriffe könnten hierzu beitragen. Eine umfangreichere Nutzung des Digitalisierungspotenzials im Gesundheitswesen kann zu einer effizienteren Behandlung führen und die Versorgung verbessern. Hier hinkt Deutschland seinen europäischen Nachbarn teilweise noch hinterher. Schließlich sollten Präventionsmaßnahmen noch intensiviert werden, um den allgemeinen Gesundheitszustand der Bevölkerung zu verbessern und die Prävalenz chronischer Erkrankungen zu reduzieren.

Darüber hinaus stellt der demografische Wandel das Gesundheitssystem vor weitere Herausforderungen. Um dem zu erwartenden Anstieg an medizinischen Behandlungsbedarf zu begegnen, sollten rechtzeitig die Weichen dafür gestellt werden, auch zukünftig ausreichend medizinisches Personal und Pflegekräfte zur Verfügung zu haben. Dazu gehören unter anderem Investitionen in Ausbildung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ein neuer Ansatz in der Arbeitsteilung im Gesundheitswesen sowie insgesamt ein effizienterer Ressourceneinsatz mit einer Verlagerung der Leistungserbringung in den ambulanten Bereich.

Der Inhalt dieses Beitrages gibt nicht unbedingt die offizielle Position der OECD oder ihrer Mitgliedsstaaten wieder.

Weiterführende Informationen

- Eine Übersicht über die unterschiedlichen Arbeitsgebiete und Projekte der OECD im Gesundheitsbereich: oecd.org/health

- Die Datenbank mit OECD-Gesundheitsstatistiken:ndata-explorer.oecd.org

- OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2023), Deutschland: Länderprofil Gesundheit 2023, State of Health in the EU, OECD Publishing.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (4. Ausgabe 2024)

-

Interview mit Prof. Dr. Michael Hallek, Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit & Pflege

Interview mit Prof. Dr. Michael Hallek, Vorsitzender des Sachverständigenrats Gesundheit & Pflege„Wir müssen die Strukturen optimieren“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen