Prof. Dr. David Matusiewicz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der digitalen Transformation im Gesundheitswesen. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht er über Chancen und Risiken der Digitalisierung, über bewährte Anwendungen der digitalen Gesundheit sowie den Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI).

Wie digital ist die Versorgung in Deutschland?

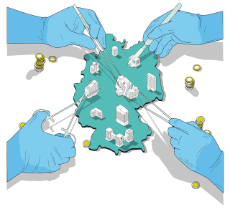

Prof. Dr. David Matusiewicz: Das Bild ist sehr heterogen. Auf der einen Seite sind wir Spitzenreiter, was zum Beispiel die digitalen Gesundheitsanwendungen – kurz DiGA – angeht. Auch in anderen Bereichen sind wir schon sehr gut dabei oder haben uns auf den Weg gemacht, Stichwort E-Rezept und elektronische Patientenakte. Auf der anderen Seite aber sind wir in der breiten Versorgung noch meilenweit hinterher. Der Entlassbrief vom Krankenhaus landet immer noch nach Wochen per Post beim Hausarzt, um nur ein Beispiel zu nennen. Man kann es mit einem Bergaufstieg vergleichen: Wir stehen am Fuße des Bergs und gucken auf viele schöne Möglichkeiten, müssen aber jetzt auch endlich mal loslaufen.

Was zeichnet die DiGA aus?

DiGA – oder digitale Therapeutika, wie sie international bezeichnet werden – können die Versorgungslandschaft ergänzen. Sie funktionieren zum Beispiel bei verhaltenstherapeutischen Ansätzen gut, gerade in der Psychotherapie, wo es in der Regel lange Wartezeiten gibt, dort können DiGA als Brücke dienen. Auch bei der Verbesserung von Schlafproblemen können sie unterstützen. Allerdings muss man sich als Versicherter selbst ein wenig darum bemühen, da Ärzte DiGA zum Teil nicht auf dem Schirm haben. Zudem braucht es einen gewissen Vertrauensvorschuss, weil DiGA-Herstellern in der Regel keine Gelder für große Studien bezüglich des Nutzens zur Verfügung stehen. Aber spätestens in der Anwendung zeigt sich, ob eine DiGA funktioniert oder nicht.

Sie hoben auch das E-Rezept, eingeführt 2024, und die elektronische Patientenakte (ePA), verpflichtend seit Oktober 2025, heraus.

Das E-Rezept hat einen echten Mehrwert und produziert zudem weniger Papier. Natürlich hat es auch ein paar Kinderkrankheiten. So kommt es vor, dass ein Patient in der Apotheke steht und das Rezept noch nicht auf der Karte erscheint. Aber die Akzeptanz ist auf jeden Fall da, die Zugriffe auf das E-Rezept und die ePA steigen täglich. Im Vorfeld der Einführung der ePA wurde mit einigen Mythen gearbeitet, beispielsweise gab es ohne jegliche Empirie die Behauptung, dass die Bevölkerung eine ePA nicht will. Gespräche mit Menschen zeigen jedoch das Gegenteil und die Widerspruchsrate liegt gerade mal zwischen 5 und 6 Prozent. Je kränker die Menschen sind, desto eher wollen sie digitale Möglichkeiten nutzen. Leider malen Medien häufig den Teufel an die Wand und die Politik denkt eher kurzfristig. Aber wenn nichts getan wird oder alles viel zu lange dauert, hat dies negative Effekte auf die Versorgung, nämlich in Form ungenutzter Potenziale.

Wo sehen Sie noch Potenzial?

Das Gesundheitswesen ist derart verwoben, dass man da im Einzelnen schauen müsste, aber grundsätzlich ist Digitalisierung in der ganzen Versorgungskette von Terminfindung über Diagnostik und Therapie bis zur Nachsorge sinnvoll. Ein wichtiger Faktor ist Bürokratie: Allein die Dokumentation seitens der Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen würde sehr viel Zeit und Kosten einsparen, wenn eine bessere Automatisierung stattfinden würde. In der Pflege gibt es Studien, die zeigen, dass durch sprachbasierte Dokumentation 50 Minuten mehr am Tag für die tatsächliche Pflege am Menschen zur Verfügung stehen. Wichtig ist auch die Telemedizin. Damit ist Diagnostik auch dort möglich, wo vielleicht bald kein Hausarzt mehr sein wird. Oder blicken wir auf das Pflegeheim: Dorthin kommen schon heute aus Zeitgründen keine Fachärzte mehr, da hilft es, telemedizinisch einen Arzt punktuell zuzuschalten, sodass zumindest eine erste Einschätzung erfolgt. Nicht zuletzt sehe ich großes Potenzial in der Prävention. Mithilfe von Digitalisierung kann man nicht nur darauf schauen, was möglicherweise in 30 Jahren passiert, sondern auch darauf, was man heute schon verbessern kann. Insgesamt schließt Digitalisierung Lücken in der Versorgung und ersetzt teilweise sogar ganze Versorgungsstrukturen, und zwar nicht, weil es besser ist, sondern alternativlos.

Welche Technologien werden künftig den größten Einfluss auf das Gesundheitswesen haben? Absteigend sortiert steht KI, also künstliche Intelligenz, ganz klar auf Platz 1, gefolgt von Robotik, dann kommt die Cloud als Datenspeicher, danach Virtual Reality und schließlich 3D-Druck. Das sind im Gesundheitswesen die Basistechnologien beziehungsweise exponentielle Technologien. Das eigentlich Spannende aber ist die Verbindung zwischen diesen Technologien. Wenn ich KI und Robotik verbinde, wird der Roboter plötzlich auch noch intelligent, er kann selbst den Akku wechseln, hat Arme und Füße, trägt Dinge von A nach B. Das hat für die Pflege und Krankenhäuser einen enormen Mehrwert. Es gibt zum Beispiel erste Roboter in Form von Riesen- Thermomixer, die das Essen in Krankenhäusern zubereiten. Blicken wir auf KI. Sie gilt als Schlüsseltechnologie für die Zukunft der Medizin. Meine These ist, dass die KI bereits heute überall eine Rolle spielt, sie wird bald ähnlich allgegenwärtig sein wie das Internet. KI kann man gar nicht entfliehen und im Gesundheitswesen schon mal gar nicht. In Verwaltungs- und Dokumentations-Software ist KI enthalten. In der Diagnostik spielt KI eine große Rolle. Insbesondere in bildgebenden Verfahren sieht man die größten Entwicklungen, etwa in der Dermatologie, Pathologie, Radiologie. In der Pathologie zum Beispiel gibt es so viele Schnittbilder, Dateien und Daten, die das menschliche Auge gar nicht alle erfassen kann. Da sortiert die KI vor und der Arzt guckt nur noch bei den Fällen rüber, wo es kritisch ist. Es gibt KI-basierte Apps, die anhand eines Fotos eines Muttermals die Farben Grün, Gelb und Rot vergibt und nur bei Gelb und Rot geht die Versorgung weiter. Grün bedeutet zu 100 Prozent gut. Von diesem digitalen Vier-Augen-Prinzip profitieren Ärzte und Patienten gleichermaßen. Auch in der Therapie gibt es viele Beispiele, wo Technologie Dinge möglich macht, die noch vor nicht allzu langer Zeit als unmöglich galten. Denken wir an Exoskelette, mit denen Menschen, die im Rollstuhl sitzen, laufen können. Und vergessen wir nicht den Fachkräftemarkt und die stetig wachsende Zahl an Pflegebedürftigen. Es wird uns Personal fehlen, was KI zumindest zum Teil auffangen kann. Wer trägt die Verantwortung, wenn es zu falschen KI-gestützten Diagnosen kommt? Das ist ein Knackpunkt, denn die KI ist eine Blackbox. In Gesprächen mit Medizinjuristen heißt es, dass sich ein Arzt momentan auf die KI verlassen und diese als ein Instrument betrachten muss, aber er selbst die letzte Entscheidung trifft und damit letztlich auch die Verantwortung trägt. Deshalb verstehe ich Ärzte, die zurückhaltend sind mit Blick auf KI, da sie befürchten müssen, in Haftung genommen zu werden. Es ist Zeit, einen Weg zu finden, wie man an dieser Stelle die Ärzte schützt.

Wie wirkt sich KI auf die zwischenmenschliche Beziehung aus? Gerade in der Medizin sind Kommunikation, Vertrauen und Empathie wichtige Stützpfeiler.

Oft heißt es, dass die KI nicht menschlich sei. Aber es ist mit KI durchaus möglich, Empathie zu entwickeln. Das zeigt zum Beispiel eine KI, die derzeit entwickelt wird und darauf abzielt, dass eine Person, die unter dem Asperger-Syndrom leidet – das heißt, sie kann die Gefühle des Gegenübers nicht lesen –, die Empathie übersetzt bekommt. Emotionen werden also durch einen Baustein zugeliefert. Technologie kann also auch in besonderen Fällen helfen, wenn es um die emotionale Ebene geht. Was Kommunikation und Vertrauen angeht, da wird aus dem Arzt-Patienten- Verhältnis im Grunde eine Dreiecksbeziehung, die es aber auch jetzt schon gibt. Der Arzt nutzt KI in seiner Tätigkeit, etwa um sich abzusichern oder Befunde hin und her zu schicken. Der Patient nutzt KI, indem er selbst recherchiert. Und nun gibt es noch eine KI mit Eigeninteressen, die anhand von Daten Informationen sendet. Dadurch werden die Kräfte ein wenig verschoben, es besteht insgesamt mehr Wissen.

Wie bewerten Sie die digitale Gesundheitskompetenz der Bevölkerung?

Das ist Luft nach oben, aber Gesundheitskompetenz hat durch KI einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht. Nehmen wir die Sprachkompetenz, da kann ich ein Foto eines Arztbriefes auf Deutsch hochladen und übersetzen lassen, sowohl in eine andere Sprache als auch mit Blick auf die Bedeutung, also dass auch fachliches Verständnis erzeugt wird. Wir haben ein großes Compliance-Problem, weil die Menschen nicht verstehen, was ihnen gesagt wird. Wenn der Patient nun mithilfe von KI besser versteht, was die Diagnose bedeutet oder wie die Medikamente wirken, dann stärkt das die Gesundheitskompetenz deutlich. Der Patient ist besser in der Lage, mit dem Arzt zu kommunizieren.

Bei all den Chancen von KI und Digitalisierung – wo liegen die Risiken?

All das geht nicht ohne Risiken, das ist ganz klar. Man kann nie 100 Prozent sicher sein, das ist in der digitalen Welt nun mal so. Aber Risiken gibt es in der analogen Welt genauso, diese muss man bei einem Vergleich ehrlicherweise auch benennen. Ich nehme gerne die Waagschale zur Hand und frage: Wo sind die Risiken in der Summe größer – wenn ich Digitalisierung und KI nutze oder nicht nutze? Meiner Meinung gibt es weniger Risiken, wenn ich Digitalisierung nutze, die Chancen für die Versorgung werden weiterhin deutlich überwiegen. Denken wir an Arzneimittel, die zusammen ausgegeben werden, aber nicht zusammenpassen. Selbst als digitaler Laie kann ich der Gefahr aus dem Weg gehen, indem ich Fotos von den Medikamenten mache und sie von einer KI abgleichen lasse. Oder schauen wir darauf, dass Akten fehlen, Einträge falsch oder nicht lesbar sind, ein Brief nicht ankommt – was wir in der analogen Welt an Kommunikationsproblemen haben, da ist der gehackte Account vergleichsweise nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn natürlich auch ein schlimmer Tropfen. Ich sehe es beim Gesundheitswesen wie beim Online-Banking: Dort herrschte vorab eine große Skepsis, aber inzwischen nutzen es so viele Menschen und das System hat sich trotz der Risiken und der vielen sensiblen Daten bewährt.

Stichwort Daten: Im Oktober dieses Jahres wurde das Forschungsdatenzentrum Gesundheit eröffnet. Es bildet künftig die zentrale Infrastruktur für die sichere Bereitstellung und Nutzung von Gesundheitsdaten zu Forschungszwecken. Was versprechen Sie sich davon?

Das ist ein wichtiger Schritt. Nehmen wir Krankenhausfälle und Datenprognose im Gesundheitswesen. Wenn wir jetzt endlich mit vielen Daten arbeiten können, also nicht nur mit Routine-Daten wie bislang, sondern auch mit Lifestyle-Daten der Versicherten, und das im Zusammenspiel mit KI, dann können damit immer bessere Prognosen zur Gesundheit gemacht werden. Es gibt einen Begriff dafür, es nennt sich Disease Interception. Das Ziel ist, Krankheiten zu identifizieren, bevor Symptome auftreten, und Versicherte durch entsprechende Prävention so zu steuern, dass die Krankheit erst gar nicht oder viel später ausbricht und man zugleich Folgekosten über Jahre oder Jahrzehnte vermeidet.

Wenn Sie auf die Versorgung im Jahr 2030 blicken – wie sähe ein digital transformiertes Gesundheitssystem im Idealfall für Sie aus?

Meine Vision ist, dass das Gesundheitssystem schnell und zuverlässig ist und der Patient die richtige Diagnose erhält, ohne dass er vorher mehrere Ärzte mit unterschiedlichen Meinungen konsultieren muss. Dass er bei angsteinflößenden Symptomen wie Blut im Stuhl zeitnah einen Zugang zur Hilfe bekommt, zum Beispiel indem er am Computer Fragen beantwortet und ihm bei Verdacht auf eine schwerwiegende Erkrankung sofort ein Termin beim Arzt zugewiesen wird. Im Grunde wäre das eine digitale Triage, bei der Bagatellfälle eher hintenanstehen, die Arztpraxen weniger überfüllt sind, und dann für die Patienten, die schwerer erkrankt sind, wirklich Zeit vorhanden ist. Und ich glaube, wir sind gar nicht so weit davon entfernt. Was in Sachen Digitalisierung vorher Jahrzehnte gedauert hat, wird jetzt Monate dauern. Wenn wir auf 2030 blicken, dann wird sich bis dahin mehr getan haben als in letzten Jahrzehnten. Der Mensch wird weniger vor dem Computer sitzen, als sich viel mehr mit seiner KI über die Datenbrille unterhalten. So wie ich heute schon sehr gerne kritische Diskussionen mit ChatGPT per Audio führe.

Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (6. Ausgabe 2025)

-

Reform der Akut- und Notfallversorgung

Reform der Akut- und NotfallversorgungBereits funktionierende Konzepte brauchen gesetzlichen Rahmen

-

Interview mit Prof. Dr. David Matusiewicz

Interview mit Prof. Dr. David Matusiewicz„Digitalisierung schließt Lücken in der Versorgung“

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen

Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026

Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit

ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026

Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen

Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen